城市 | 崔华:不下火线的道岔车间主任

|

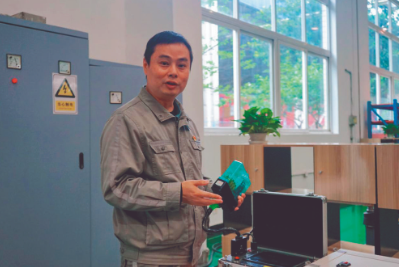

崔华正在介绍车间发明专利 重庆轨道交通列车穿楼而过,依山而行,吸引了一波又一波游客慕名前往……而在这背后,有一群不分昼夜,始终坚守一线的轨道人。重庆交通开投轨道集团运营二公司2号线道岔车间党支部书记、车间主任崔华就是其中一员。 “努力到无能为力,拼搏到感动自己!”这是崔华的座右铭。崔华进入重庆交通开投轨道集团18年,从职场“小白”到技术“大拿”,从道岔维修工到车间主任,他都始终坚守在轨道交通第一线。 从道岔维修工到车间主任 皮肤黝黑,眼睛炯炯有神,说话时嗓音沙哑,温文尔雅的言行举止中透露着斯文之感,这是崔华给人留下的第一印象。 2005年,也就是重庆首条轨道交通线路——单轨2号线开通这年,崔华成为2号线的一名道岔维修工。他在这里,一干就是18年。 当时,跨座式单轨交通技术和设备大都从国外引进,由于技术壁垒,崔华和同事们负责的单轨道岔,很多基础数据全靠人工测量、记录、整理,大家整天在道岔区做检测、搞维修。 让崔华记忆深刻的是,2010年,2号线大堰车场国产第一代9#宝桥道岔发生涡轮减速机损坏。“由于当时生产厂家涡轮减速机配套备件未到位,唯一的解决办法就是靠人工推动道岔转辙到列车需要通过的线路,可要推动近30吨的单轨道岔并不是一件容易的事。”作为组长,崔华和同事们打开刹车、在轨道上增加润滑,全靠大家一起推。在等待备件的那两个月里,他们就这样一遍一遍地推动道岔,为轨道交通的安全运营护航。 长期在道岔区摸爬滚打,崔华和同事们逐渐掌握了单轨道岔技术特点,积累了丰富的道岔维修经验。而崔华也逐渐成长为2号线道岔车间主任,并于2018年被选举为轨道集团运营二公司2号线道岔车间党支部书记。 带领团队获得14项专利 “什么活他都了然于心,谁也甭想在专业上糊弄他。”崔华的同事徐代树说,这是同事们对崔华的一致评价。 如今单轨2号线投入运营18年,作为单轨交通系统三大关键技术之一的单轨道岔已进入大修周期,崔华带领团队开展道岔技改、专项修、大修等项目,积极探索,勇于实践,对单轨道岔重要的控制元件行程开关、整流器、接缝板等开展技改、专项修工作,实施行程开关防水灌胶、整流器加强设计、接缝板无接触技改,进一步降低了单轨道岔故障率,所率团队获得国家实用新型发明专利14项。 值得一提的是,车间党员和技术骨干根据崔华自行编制的大修实施方案不断演练,最终取得道岔涡轮减速机、主减速机等重要部件拆装时间、人员配备、工艺流程及安全组织的第一手资料。

崔华(右)和党员同志交流党支部阵地建设情况 2021年,崔华的团队实现对较场口0151A/B#进口道岔的自主大修,突破技术壁垒,节约资金400万元,在掌握了大修技术的同时,培养了一批专业技能人才,为今后2、3号线单轨道岔的全面自主大修做好了准备。 作为2号线道岔车间党支部书记,这些年崔华创新“日、周、月”党员学习方法;创建了支部品牌建设“五步工作法”;带领支部把党建与生产相融合,指导支部党员创建“杨富强劳模创新工作室”,工作室在人才培养、技术创新和成果转化等方面发挥了重要作用。 一如往常,扎根在一线 今年48岁的崔华,虽然如今身体不太好,但他一如往常,牢牢扎根在一线。 “组织关心我,想调整我去更适合自己身体条件的工作岗位,但我想一直在道岔车间专注单轨道岔的维护和研究工作,哪怕是让我做回道岔维修工也行。”崔华2019年确诊甲状腺癌,经过与病魔的斗争,他克服了身体上的痛苦和心理上的压力,没有在领导和同事面前打过一次退堂鼓。 2020年,术后还在恢复身体的崔华不顾领导和同事的劝阻,坚持回到岗位上,用嘶哑的声音布置工作。“华哥,你刚做完手术,医生不是让你再休养一阵吗,怎么这么快就来上班了,千万要注意身体啊!”面对同事的关心,崔华没有多说什么,只是微笑回应。其实大家都知道,他是放心不下车间的工作。 对此,崔华说:“没有人的一辈子会一帆风顺,总有这样或那样的沟沟坎坎,既然躲不掉,那就勇敢面对。” 重庆晚报-厢遇记者 张春莲 实习生 秦欣怡 重庆交通开投轨道集团供图 编辑:蔡静 校审:罗再芳 总值班:杨飞 |

本站论坛的文章由网友自行贴上,文责自负,对于网友的帖文本站均未主动予以提供、组织或修改。

本站对网友所发布未经确证的商业宣传信息、广告信息、要约、要约邀请、承诺以及其他文字表述的真实性、准确性、合法性等不作任何担保和确认。

因此本站对于网友发布的信息内容不承担任何责任,网友间的任何交易行为与本站无涉。任何网络媒体或传统媒体如需刊用转帖转载,必须注明来源及其原创作者。特此声明!