重庆瞭望 | 此次低价促销,为何遭到56家出版社抵制?

|

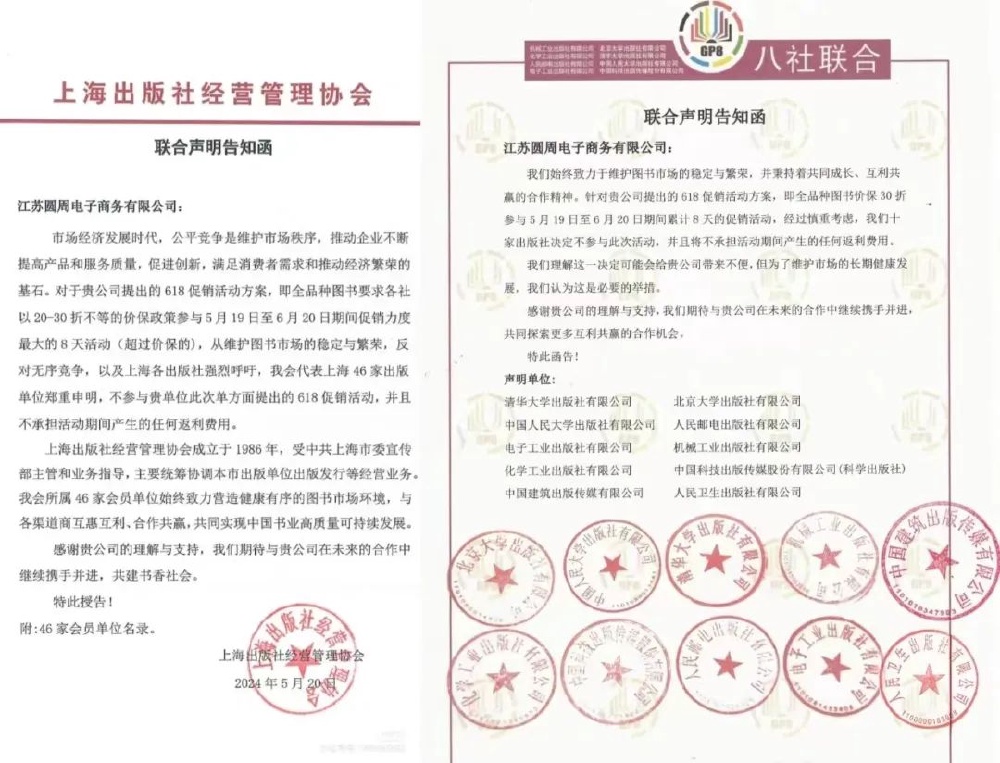

“618”大促来临之际,两份由京沪56家出版社发出的“联合声明告知函”引发舆论广泛关注。 简单点说,出版社联合抵制“618”图书大促。有媒体形容,这是出版行业近年来最大规模的一次集体抵制电商平台促销行动,是电商低价促销和出版社成本压力之间矛盾的又一次集中爆发。 争议的焦点在于书价。看书的人直呼书价越来越贵,出书的出版社抱怨生意难做,卖书的第三方平台不理解“想卖更便宜的图书,更好地让利消费者”为何会遭到抵制…… 书籍当然是有尊严的。但很多时候,维护尊严比奢谈尊严更重要。

▲两封由不同出版社发出的联合声明告知函。/重庆瞭望截图 01 涨还是不涨?涨多还是涨少?书价的“最大公约数”的确很难求取。 《2023年图书零售市场年度报告》公布的数据显示,2023年全国图书零售市场码洋同比增长率由负转正,同比上升4.72%,但去年全国图书零售市场实洋同比下降7.04%。 码洋,是书籍定价的总和;实洋,是实际销售的金额。码洋的正增长和实洋的负增长对比鲜明,直接指向折扣的变化。2023年零售折扣从2022年的6.6折,下降至6.1折,这说明国内图书零售市场正在靠打折冲量。 但略显尴尬的问题随之而来:为何折扣加大,各方不满意的声音也更大了?图书涨价带来的成本压力,到底转嫁给谁了? 一切成本都在变贵,当然也包括书籍。一本书在走向市场之前,要经历纸张、编校、版税、设计、印刷等环节,这些环节都有不同程度的成本上涨。拿最基本的纸价来说,随着近年来原材料价格的大幅上升,书籍印刷的生产成本显著增加。此外,物流、营销、发行等方面的费用,也需要被考虑进书籍的定价中。 在电商平台的强势折扣下,涨价也是一种自保。随着消费观念和消费习惯的转变,网购愈发成为图书销售的主要渠道。对于越来越依赖电商平台的出版社而言,一方面要应对平台层出不穷的满减、优惠券等较大折扣的促销活动,一方面也不得不依靠涨价,来维系不断被挤压的利润空间。 消费者的低价心理,在某种意义上为虚高书价推波助澜。需要承认的是,在电商平台的价格战之下,图书几乎不可能以定价售出。哪怕是刚上市不久的新书,也能以7、8折左右的价格在电商平台买到。部分读者更是坚持“非大促不买书”,出版社又不可能“为爱发电”,书价自然水涨船高。

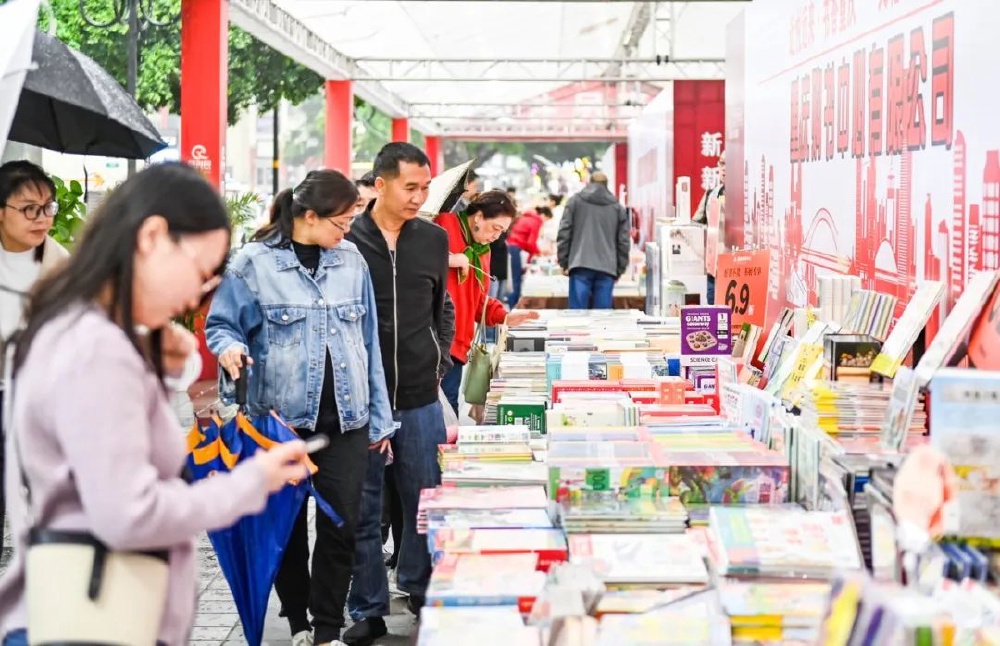

▲重庆市解放碑步行街,“近悦远来·书香重庆”文化惠民书展吸引了不少市民驻足。记者 齐岚森 摄/视觉重庆 02 如果将书价上涨看作一根导火索,那它所“引燃”的其他“爆点”则更值得警惕。 一边是冷峻的现实。北京开卷数据显示,截至今年4月底,28家出版业上市公司披露了2024年第一季度报告。13家公司营收负增长,23家公司净利润负增长,21家公司现金流为负值。 一边是火热的情怀。梁文道在《开卷八分钟》中这样讲到,读书到了最后,是为了让我们更宽容地去理解这个世界有多复杂。世界有多复杂,书就有多复杂;人有多少种,书就有多少种。 诚然,图书的本质是商品。但它所承载的知识、情感,又使它区别于一般的商品。“冰火”之间,如何破除当下图书市场的纷杂乱象,让我们不得不停下脚步,仔细思考。 无休止的价格战,扰乱的何止是图书市场?电商平台利用“618”“双十一”之类的特殊时间节点做活动、搞促销,只要合法合规,便无可厚非。但以低至2折、3折的超低价售书,甚至是贴钱打折,就很难不让人怀疑其真实目的是给平台引流,将消费者吸引过来,借机售卖其他商品。 过度装帧,书价上涨岂能依靠外在的“花招”?某些出版社为了抬高书价,一味地将平装改为精装,在内文排版时大量留白,放大字间距行间距……如此“包装”之后,薄薄一册书动辄定价68元、88元、108元。价格高昂之外,更有一些包装精美的图书,充斥着单薄、乏味的内容。 盗版之殇,究竟谁来为被破坏的文化生态负责?哪怕是刚上市不久的新书,也能在一些电商平台找到价格低廉的“平替”。这些制作粗糙、字迹模糊的盗版,往往能斩获比正版书籍更高的销量“战绩”。维权需要一定的人力成本,版权保护是一场任重而道远的征途,但文化生态的尊严,不应被无底线地消耗。

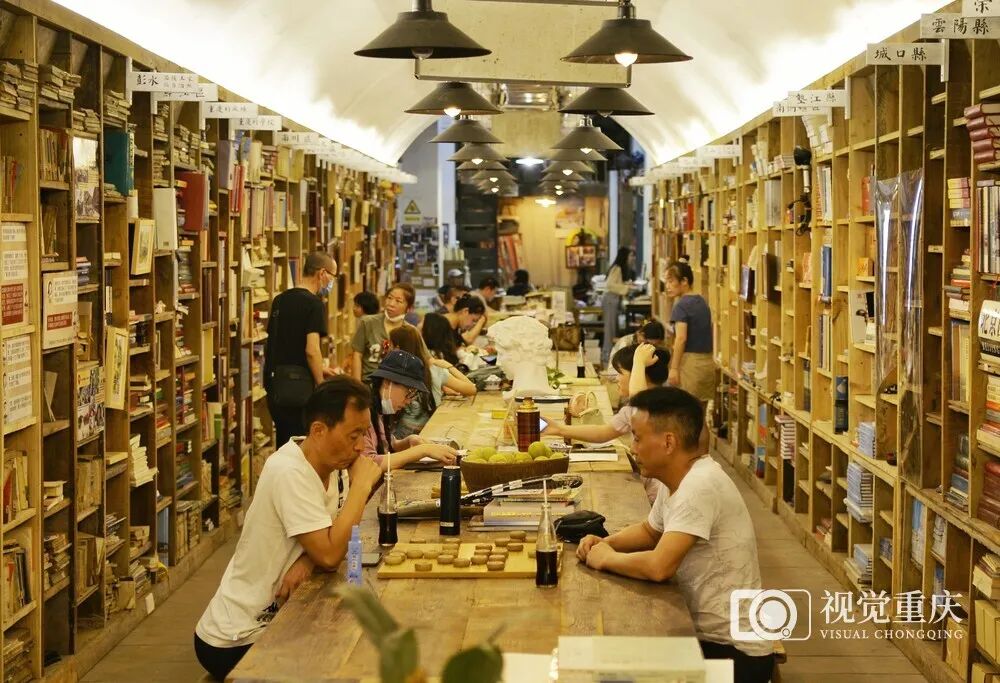

▲重庆市九龙坡区黄桷坪,市民正在由防空洞改造的书店里纳凉。记者 龙帆 摄/视觉重庆 03 可以把此次联合抵制看作一次转折点,但图书市场生态向好不能仅仅依靠行业自律。 中国消费者之所以对书价的变化格外敏感,既与购买能力、消费水平等相关,也与消费者对图书这一特殊商品的认知密不可分。 此前,不少媒体曾做过中外书价的对比。其中,界面文化的一个观点较为客观公允:“总体而言,国内的书价并不算高,大众之所以对书价如此敏感,或许与图书定位和大众心理预期相关。” 一个核心问题摆在我们面前:在文娱方式日趋多样化,实体图书市场遭受巨大冲击的时代背景下,图书的定价策略应当如何制定?要使它既能保障出版行业的可持续发展,也能满足广大读者的需求,更能带动电商的规范发展,三方之间的利益天平应该怎样平衡? 以立法整治痼疾,让书价回归正常、知识回归尊严。2022年印发的《出版业“十四五”时期发展规划》提出,要加强出版物价格监督管理,推动图书价格立法,有效制止网上网下出版物销售恶性“价格战”。要建立健全切实可行的法律法规,让关乎文化强国建设、关乎高质量发展的出版业,重拾尊严。 摈弃竭泽而渔的思维,出版社与平台要积极探索共赢模式。用“相爱相杀”来形容当下出版社和电商平台之间的关系,并不为过。要让二者重新找回利益的平衡点,共同促进行业重新进入良性循环,就要在价格保护、折扣限制、利益分成等方面,打破固有藩篱,创造出更多稳健、有益的盈利模式。 作为消费者,也要培育起为优质内容付费的意识。一本书的出版会耗费大量的人力物力。当创作者无法获得可观的报酬,当出版社没有财力生产更多的优质内容,当消费者无序地涌入超低价,甚至是盗版书籍的“安乐窝”,谁还有动力为社会创作、生产、提供营养丰富的“文化大餐”呢? 人文纪录片《但是还有书籍》有一句旁白,格外动人:“书,就希望被人看。”我们当然希望书籍能走出图书行业的困境,走出价格战的泥潭,走出短视频等新兴媒体的包围夹击,被更多人看到,真正走进每个人的生命里。 我们需要关注的或许不仅仅是书价,更是我们如何看待文化、如何尊重文化的态度。 原标题:此次低价促销,为何遭到56家出版社抵制? 编辑:蒋丽霞 校审:罗再芳 总值班:杨飞 |

本站论坛的文章由网友自行贴上,文责自负,对于网友的帖文本站均未主动予以提供、组织或修改。

本站对网友所发布未经确证的商业宣传信息、广告信息、要约、要约邀请、承诺以及其他文字表述的真实性、准确性、合法性等不作任何担保和确认。

因此本站对于网友发布的信息内容不承担任何责任,网友间的任何交易行为与本站无涉。任何网络媒体或传统媒体如需刊用转帖转载,必须注明来源及其原创作者。特此声明!