怎么退?退多少?法官解读未成年人网游退费标准

|

“熊孩子”用父母的手机账号偷偷购买数千元的游戏装备,或者观看游戏直播一晚打赏数万元,当家长发现时,退费成了最大的难题。近年来,由此引发的纠纷时有发生。近日,中国互联网协会发布了《未成年人网络游戏服务消费管理要求(征求意见稿)》团体标准,并公开征求意见。 这一标准将对解决未成年人游戏消费退费纠纷提供什么参考呢?来听法官的解读。

据了解,目前《未成年人 网络游戏 服务消费管理要求(征求意见稿)》团体标准正在网络上公开征求意见,重点是围绕网络游戏退费纠纷的相关责任方进行了“过错”界定,并首次提出了细化退费标准和建议供各方参考,明确划分了网络游戏服务提供者和监护人的相关责任,最终体现在退费比例上。

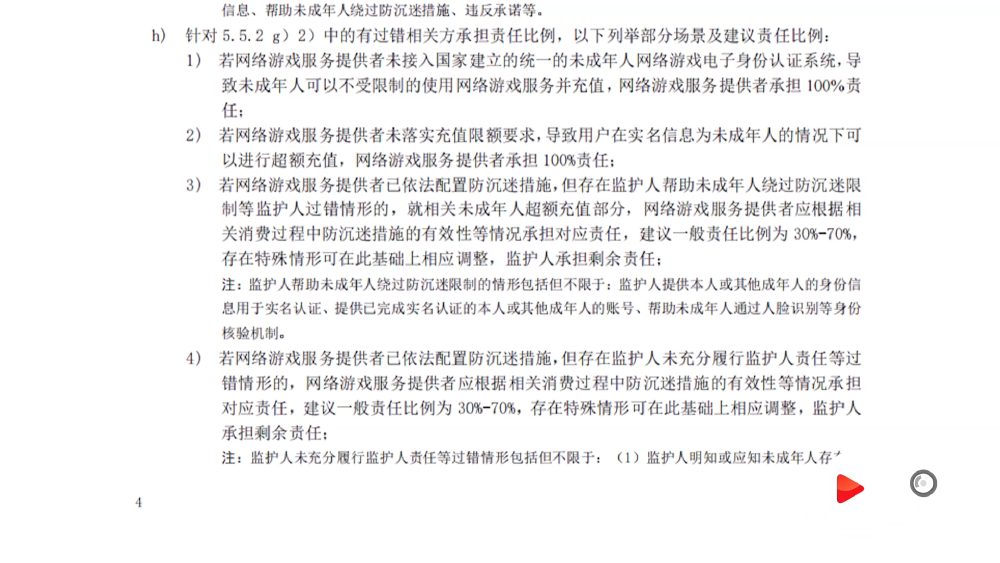

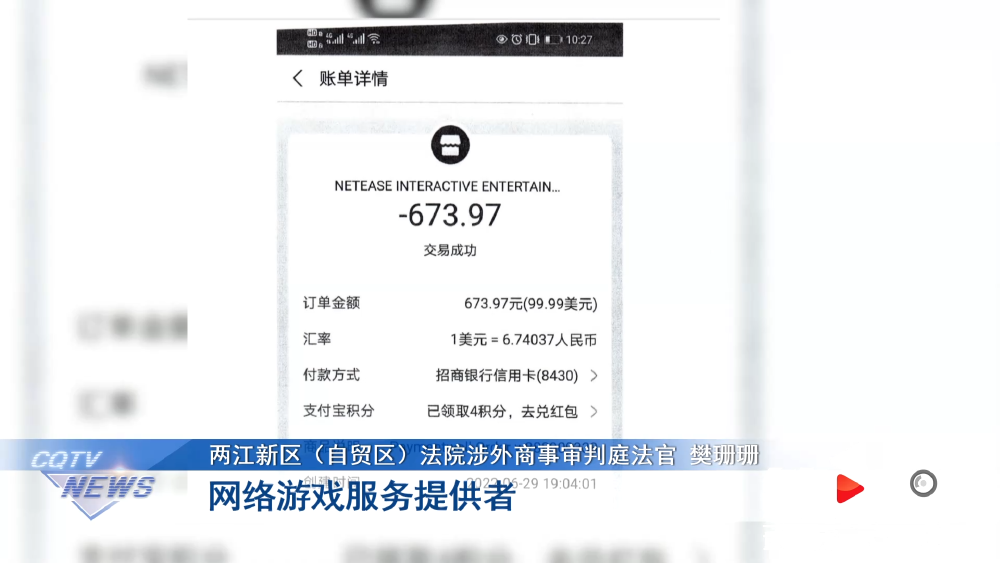

两江新区(自贸区)法院涉外商事审判庭法官樊珊珊曾经审理过类似案件,她表示征求意见稿中关于责任承担的比例和法院审理此类案件的裁判思路是基本一致的,就是根据各方的过错情况分别承担相应的责任。 过错行为包括:网络游戏服务提供者未接入实名认证系统、未设置或巩固防沉迷措施、未限定充值金额;监护人帮助未成年人绕过防沉迷限制或未妥善保管支付密码等。

征求意见稿提出,如果网络游戏服务提供者已依法配置防沉迷措施,但存在监护人帮助未成年人绕过防沉迷限制等监护人过错情形的,就相关未成年人超额充值部分,网络游戏服务提供者应根据相关消费过程中防沉迷措施的有效性情况承担相应责任,建议一般责任比例为30%~70%。 法官指出,防沉迷措施的有效性与责任比例关联,关键还得看相关证据的收集,这也是审理此类案件的重难点。此次团体标准对未成年充值及消费记录保存时间进行了明确。

樊珊珊介绍,征求意见稿明确要求网络游戏服务提供者应对消费者的充值及消费等信息记录保存不少于180天,并提供查询途径。

关于未成年人的消费金额,征求意见稿建议,不应向未满8周岁的用户提供付费服务;8至16周岁用户,单次充值金额不得超过50元,每月累计不得超过200元;16至18周岁用户,单次充值金额不得超过100元,每月累计不得超过400元。 相关人士表示,这一团体标准,为未成年人及家长主张权益提供了规范路径,为企业响应退费诉求提供了处置模板,使企业在面对退费纠纷时“有章可循”,处理更为规范合理。不过由于《未成年人网络游戏服务消费管理要求》属于团体标准,所以本身并无普遍强制性,需要行业积极参加主动遵守。因此在未成年人网络保护纠纷中,消费者仍可依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国未成年人保护法》《未成年人网络保护条例》等有关法律法规来维护自身合法权益。 原标题:怎么退?退多少?法官解读未成年人网游退费标准 编辑:张春莲 校审:李琅 总值班:严一格 |

本站论坛的文章由网友自行贴上,文责自负,对于网友的帖文本站均未主动予以提供、组织或修改。

本站对网友所发布未经确证的商业宣传信息、广告信息、要约、要约邀请、承诺以及其他文字表述的真实性、准确性、合法性等不作任何担保和确认。

因此本站对于网友发布的信息内容不承担任何责任,网友间的任何交易行为与本站无涉。任何网络媒体或传统媒体如需刊用转帖转载,必须注明来源及其原创作者。特此声明!