文化中国行|雕琢三年再上演!话剧《天坑问道》这样讲述下庄“天路”背后的故事

|

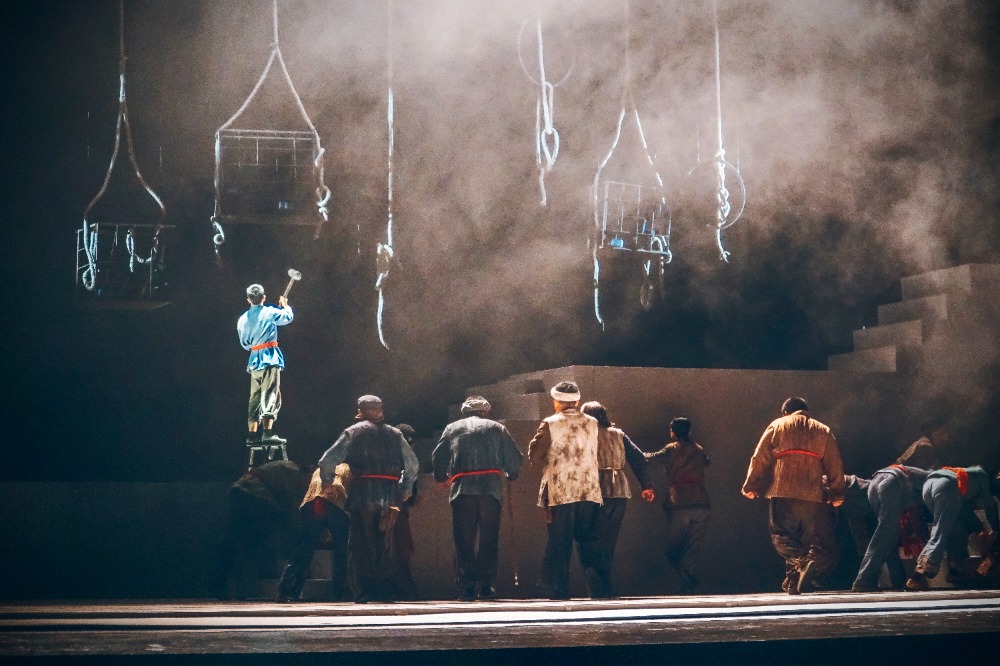

“乡亲们,这条路修通了!天坑,终于变成了天堂……”舞台上,锤声回荡在山崖间,村民的劳动号子与主角茅开山的吆喝交织成一首壮丽的乐章,吸引着人群逐渐聚集。红色的麻绳被高高抛向空中,象征着这条绝壁上的天路终于得以贯通;舞台下,下庄村村民彭仁松早已泪流满面——27年前,他作为108位修路勇士之一,历经7年艰辛,用锄头、钢钎、铁锤等简陋工具,在悬崖绝壁上开辟出一条长达8公里的出山“天路”,让这个与世隔绝的村庄开始与外界相连。

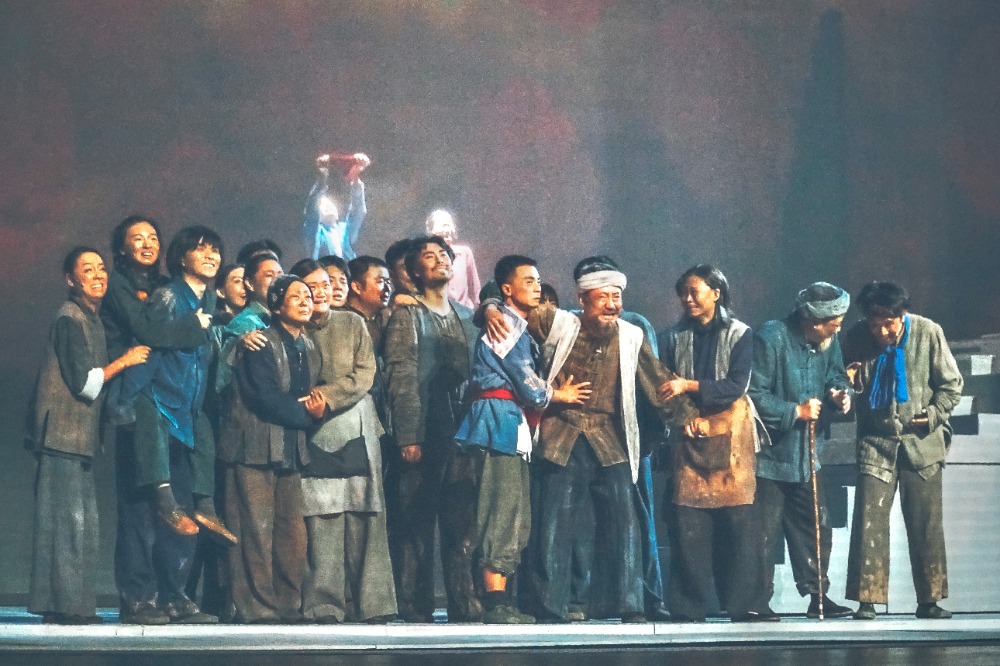

▲演出现场。记者 杨潇 摄 6月24日至28日,话剧《天坑问道》在重庆大剧院上演,以其严谨大气的舞台呈现、深邃的剧情内涵和精湛的演员表演,赢得了观众和业内专家的高度评价。 话剧由重庆市话剧院有限公司、中共重庆市巫山县委宣传部、重庆市文化旅游委帮扶集团联合出品,自2021年试演后,历时三年精雕细琢后以全新面貌再次与观众见面。话剧以重庆市巫山县竹贤乡下庄村党支部书记毛相林的事迹为蓝本,讲述了下庄村村民在村党支部书记茅开山的带领下,勇敢挑战困境的感人故事。

▲话剧《天坑问道》正在上演。记者 杨潇 摄 据悉,这部作品在三年前进行过试演,经过三年的精心打磨和雕琢,演绎难度和可看性均有提升,整部剧的抒情特质、典型意象及情感意蕴也焕然一新。 “显著的变化在于,其核心转变在于从单纯叙述道路修建的历程,深化至对人物内心世界的细腻挖掘。”导演梁东华分享道,主创团队致力于打破角色“高、大、全”的刻板印象,展现角色内心的挣扎与坚守,从而为观众呈现一个立体且充满感染力的故事。 大幕缓缓拉开,观众眼前呈现出一个巨大的“天坑”,仿佛能将人们的身体和心灵牢牢“囚困”。这样的舞台设计直观地展现了多年来天坑对村民们生活和心理造成的沉重压迫。紧接着,高呼将“天坑变天堂”的村民们,带着改变命运的渴望,不仅修建了一条通往外界的道路,更修建了一条通往幸福生活的道路。

▲《天坑问道》演出现场,观众全情投入。记者 杨潇 摄 “北有红旗渠,南有下庄天路。”中国话剧协会主席蔺永钧在观剧后连连称赞,“这部剧用艺术的表达诠释了下庄精神,彰显了中国人的骨气。”他表示,中国话剧协会将全力支持该剧的推广和演出,为其出一期海报并撰写评语,同时还将制作特刊介绍该剧的创作背景、演员阵容、导演阐述等内容,让更多人了解和关注这部优秀的话剧作品。 中央戏剧学院导演系教授、博士生导师刘伟特别提到了“天坑问道”这个剧名所蕴含的深刻意义。他认为,“天坑”象征着自然环境的困境,而“问道”则代表着不屈不挠,对美好生活的追求,“下庄村民在天坑中问出了子孙后代的幸福,作为话剧人,我们也应该学习他们的精神,不断‘问道’,在舞台艺术的道路上寻求创新和发展,真正打造出富有感染力的佳作。” 原标题:文化中国行|雕琢三年再上演!话剧《天坑问道》这样讲述下庄“天路”背后的故事 编辑:张波 校审:周圆 总值班:严一格 |

本站论坛的文章由网友自行贴上,文责自负,对于网友的帖文本站均未主动予以提供、组织或修改。

本站对网友所发布未经确证的商业宣传信息、广告信息、要约、要约邀请、承诺以及其他文字表述的真实性、准确性、合法性等不作任何担保和确认。

因此本站对于网友发布的信息内容不承担任何责任,网友间的任何交易行为与本站无涉。任何网络媒体或传统媒体如需刊用转帖转载,必须注明来源及其原创作者。特此声明!