寻找李子坝的下一站|曾经遍地黄花的黄花园 未来或成“渝中之门”

|

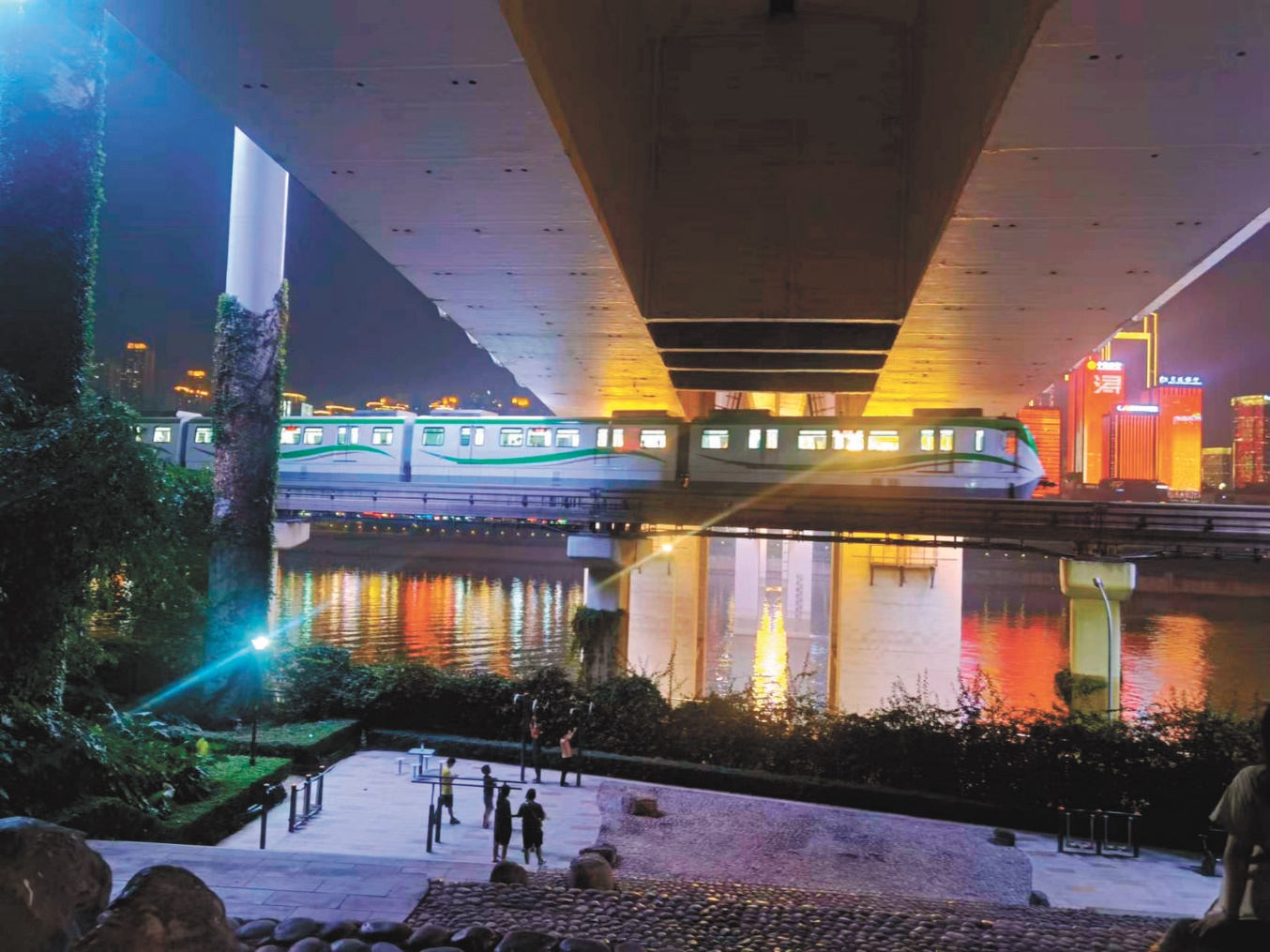

▲黄花园大桥下的夜景 受访者供图 和李子坝站看轨道穿楼人山人海的火热不同,轨道2号线黄花园站有江景桥景,更有故事在里头。 1 黄花园的“黄花” 是能烫火锅的那种 据《重庆市地名词典》介绍:黄花园,“昔年有农民在此种黄花故名黄花园”。 7月2日,晴。记者从轨道黄花园站出站,向左走约百米,来到黄花园大桥桥头下方,这里有一个小广场,不少市民游客在此休息。在此遇到了70岁的当地居民秦尚书。他告诉记者:菊有黄花,菜有黄花,但本地以前产的不是黄色的油菜花,也不是黄色的菊花,而是黄花菜,“能烫火锅的那种。”它的别名颇多,萱草、忘忧、丹棘、宜男等等都是它。 秦大爷介绍,自己祖祖辈辈都是种黄花菜的。“以前这里有个村,村里有大芭蕉树,所以叫芭蕉村。我就是芭蕉村的村民,村里家家户户都种黄花菜补贴家用,整个村大概有几百亩地来种黄花菜。每年这个季节花开了,平均每户能收几百斤新鲜的黄花,晒干后一家大概有十几斤。我们家的地,就在这桥头上面点的位置。”“爷爷那辈黄花菜卖几分钱一斤。在当时,黄花菜和海带一样是奢侈品,家里有客来人们才买点回去做汤吃,按两卖。” 2 排队打黄花园酱油 曾是一道风景线 在黄花园,还有个值得一提的名字——黄花园酱油。 根据历史资料记载,黄花园酱油的创建人是浙江商人汤志轩。 1918年,汤志轩在浙江创办了“同兴”酱油,其配方历史可追溯到清朝同治年间,由于酱油色香味鲜,不仅驰名江南,还为宫廷采用。抗日战争时期,汤志轩带着酱油配方辗转来到重庆,于1940年在渝中区黄花园创办了“黄花园酱油厂”,出产的酱油很受当地居民喜欢。 1956年,根据国家“公私合营”的政策,“黄花园”“都五味”“川香元”等13家私营酿造作坊重新组建“黄花园酿造厂”。据老重庆人回忆,当时的重庆大街小巷都是小贩挑担叫卖“黄花园酱油”的吆喝声,在当时特定的年代,酱油拌饭成了许多人的最爱。 在黄花园酿造公司工作了40余年的黄文能告诉记者,“在20世纪80年代,重庆人排队打黄花园酱油的场景才叫壮观。” 秦大爷也佐证了黄文能的说法,他告诉记者,黄花园出产的酱油很出名,这里的居民都打过酱油,好吃得很。“以前看得到他们厂从外地买进黄豆酿造酱油,那酱油缸放外面大家都看得到,闻着香得很。不过现在酱油厂搬到九龙坡区了。” 3 钱学森的英文名 是按照中文名发音 7月3日,记者再次来到轨道黄花园站。这次往右,大概走百步,就能找到巴蜀中学钱学森纪念馆的入口。

▲巴蜀中学钱学森纪念馆 静静在馆内走着看着,眼前划过的是中国航天事业奠基人“两弹一星”元勋钱学森的一生。 在这里,你可以看到钱老学生时代的试卷、毕业证、护照,了解他在国外求学的坎坷与收获,还有学成回国时的成果和经验。 在这里,你还可以看到钱老的部分著作、信件和观点。他著作上留的英文名是TSIEN(钱)HSUE(学)SHEN(森),是按照中文名发音,就如同他不变的中国心。他重视教育,提倡“大成智慧教育”,希望未来中国除了有专业人才,还有复合型通才。他在几十年前就提出“灵境计划”,大概就是我们如今所说的“AI”…… 4 黄花园 或将成“渝中之门” 除了风景好,人文历史丰富,记者还从中冶赛迪城市建设(重庆)有限公司轨道产品总监余超处了解到,黄花园作为“渝中之门”的城市战略意义。 “一座黄花园大桥和一个轨道黄花园站,无论是视觉观感上还是地理位置上,是进入渝中区的重要门户——渝中第一眼。一直以来,黄花园串联起解放碑-洪崖洞-李子坝一线的重要旅游资源,可以说是概念中的‘渝中之门’。在未来,这里将打造的黄花园现代服务产业园超高层建筑,背靠重庆母城,和周围建筑,可以形成视觉上的‘渝中之门’。通过黄花园单轨站点、黄花园大桥及桥下空间焕新、历史人文故事串联等系列动作,就可展现‘渝中之门’的卓越风姿,打造属于自己的城市文化名片。” 打卡Tips 近距离与轨道列车合影 黄花园站只有一个出入口,出站向左走约百米,就可以到达黄花园大桥桥头下方,这里是外地游客的新宠。许多人专程赶来与列车合影。 重庆晚报记者在现场看到,大部分年轻人,最青睐的是当轨道列车驶过时,望着彩绘列车,背对着拍摄者合影。 重庆晚报-厢遇记者 杨雪 摄影报道 编辑:戴林 校审:李琅 总值班:杨飞 |

本站论坛的文章由网友自行贴上,文责自负,对于网友的帖文本站均未主动予以提供、组织或修改。

本站对网友所发布未经确证的商业宣传信息、广告信息、要约、要约邀请、承诺以及其他文字表述的真实性、准确性、合法性等不作任何担保和确认。

因此本站对于网友发布的信息内容不承担任何责任,网友间的任何交易行为与本站无涉。任何网络媒体或传统媒体如需刊用转帖转载,必须注明来源及其原创作者。特此声明!