旧时龙藏 今始兴盛——龙兴古镇修复的坚守与传承

|

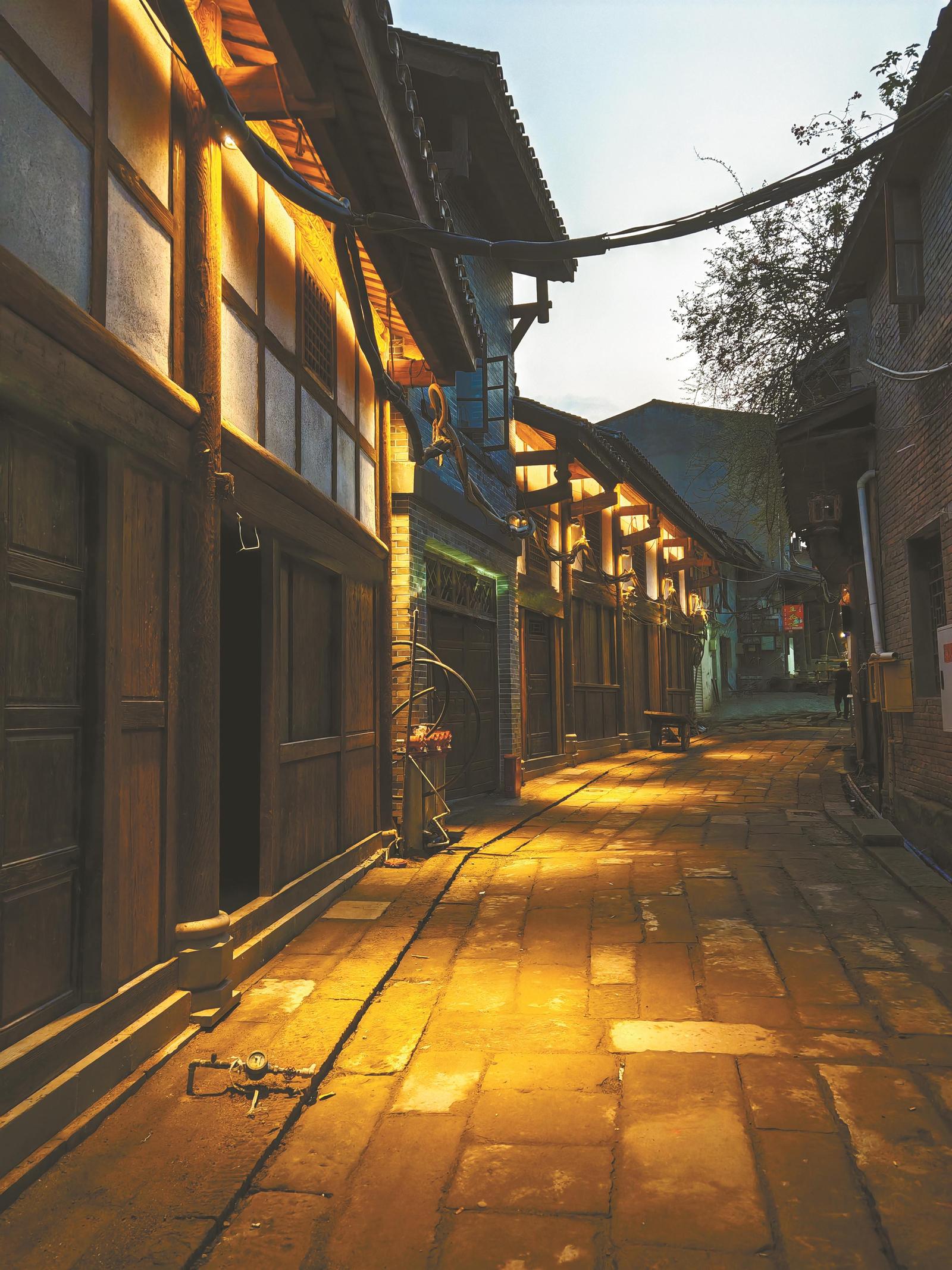

编者按 乡愁何处寄?且看龙兴新韵。 六百年的龙兴古镇,正在重生。“三六九”依旧赶场,是古镇鲜活烟火气的最佳体现。经过几年保护性改造的古镇老街,在不久后将以“焕然一新”又“依然如故”的双重形象登场。 这里与明初建文帝“深度捆绑”,传言他曾在此地一小庙避难,由此得名“龙兴”。经过数百年的演变,这里已经发展成集帝源、宗教、宗祠、移民等为一体的文化大熔炉,也是渝北区唯一的中国历史文化名镇。 夜幕降临,修缮一新的龙兴古镇华灯初上。青石板路映着暖黄的光晕,老茶馆里飘出川剧的咿呀声,文创店铺的年轻人正将古镇故事绘成明信片。这里既有旧时光的厚重,也有新生活的温度。 “创新与坚守,从来不是对立面。”龙兴古镇的改造,不是对往昔的刻舟求剑,亦非对现代的盲目迎合,而是在创新与坚守的平衡木上,走出了一条文化传承的第三条道路。当新材料遇上老工艺,当现代功能注入历史空间,龙兴古镇的蜕变证明:真正的乡愁,不在于固守一砖一瓦,而在于让文化血脉在时代浪潮中生生不息。 千年一瞬,古镇新生。当游客的指尖抚过冰凉的青砖,触到的不仅是六百年的沧桑,更是一个民族对文明根脉的温柔致意——这或许便是“记得住乡愁”最诗意的注解。

▲龙兴寺牌坊 千年蜕变,古镇改造的“新”“旧”交融 青砖黛瓦间,时光沉淀千年;街巷蜿蜒处,乡愁悄然生根。在城市化浪潮奔涌的今天,如何让一座六百年古镇既留住历史的风骨,又焕发时代的生机? 有这样一个样本,需要记者深入改造现场,以旁观者的角度扫描,发现其变与不变的细节。这里便是龙兴古镇,由重庆建工第三建设有限责任公司和重庆大学建筑规划设计研究总院有限公司EPC联合体操刀“手术”的改造项目。它正用一场历时数年的保护性修缮工程,交出了一份“创新与坚守”的答卷。 攻坚克难 交出古镇改造合格答卷 龙兴古镇的改造自2022年4月开工至今,在逾三年的建设过程中遇到了诸多超乎寻常的困难和艰辛。 为了秉持“修旧如旧、还原真实、完整追溯、最小干预”的修缮原则,施工方用了约6个月的时间,走街串巷、深入每家每户,对所有古镇房屋进行了全数的结构鉴定和面积测绘,为修缮方案的制定和施工图的绘制提供了完整的前期资料。 古镇约40%的私房未租赁,现场无法达到全封闭施工的条件,古镇居民和游客每日在施工区域穿梭,给古镇改造修缮的施工安全带来了极大的风险,为此,项目参建各方在施工区域的安全措施,便民施工通道的搭建、引导和协调,消防设施配置及演练等方面做了大量的工作。因此,在整个施工过程中,从未发生安全事故、行人伤害事故和火灾事故。 由于古镇街道狭窄,工作面受限,所有的工程机械和机具设备均无法进入,现场管网开挖的土方和所有的工程材料都是靠人力运输,古街上随时可见扛着钢管的、抬着木材的、挑着砂石的…… 和常规建设项目极大不同的是,古镇改造修缮中和古镇居民之间的协调工作量和难度都很大,包括做好古镇改造的公示和解释工作、听取和尽量满足私房主对各自房屋的修缮意见等等,在龙兴镇政府和建设单位的大力支持下,真正做到了听民意、顺民生。施工进度虽受影响,但却得到了古镇居民的一致好评。 在古镇地下管网的改造施工中,考虑到古街街道狭窄以及不影响古镇居民的正常生产生活和出行安全,故采取了分段开挖、分段铺设、分段恢复的实施方案,施工难度极大。虽然相较原整体施工的方法增加了近7个月的工期,但做到了建设与民生双赢的局面。 尽管上述情况对工期造成了很大的影响,但我们的建设者们坚持职业操守,充分发挥业务能力和集体作战能力,攻克了一道道技术难关,最终为古镇居民和社会各界交出了一份合格的答卷,也为重庆建工第三建设有限公司建司60周年献礼。 修旧如旧 一场与时间的对话

▲古镇老石板街面 如今,漫步修缮中的龙兴古镇,仿佛踏入一场跨越时空的对话。一街五巷间,190余栋房屋的修复工程已近尾声。这些历经风雨的C级、D级危房,曾是古镇沧桑的见证,如今却在匠人手中重获新生。 “修旧如旧,绝非简单的复制。”在施工现场,设计单位驻场总师龚昌武介绍,古镇建筑结构复杂,砖木、纯木、砖混等多样类型并存,修复难度极大。以传统夯土工艺为例,施工方严格遵循古法,每道工序均需“先打样,后施工”。而针对腐朽的木构件,团队选择“局部更换、原位复原”的策略——每一根房梁、每一扇木门被小心翼翼地标号拆卸,修复后依编号归位,这种“建筑DNA解码术”的工艺,让传统砖木结构的灵魂在现代技术的骨骼中重生。 屋顶的修复更显匠心。小青瓦是龙兴古镇的标志性符号,但传统瓦片易渗漏、难维护。施工团队创新采用“双层青瓦+新型防水结构”,既延续了古意盎然的轮廓,又抵御了重庆多雨的侵蚀。 新旧共生 让历史活在当下 古镇的修复并非简单地复制粘贴,施工方以“微创手术”般的精准,在细节中注入创新基因。 在施工单位的修缮蓝图中,“活化”是关键词。如何让老建筑适应现代生活需求?祠堂街76号与31号的改造给出了答案。这两栋上世纪五六十年代的纯砖房,外墙曾被石灰覆盖,室内隔间多,空间狭窄逼仄。修复中,施工方剥除外墙石灰,露出青砖原本的肌理;室内则大胆拆除隔墙,重置的钢结构内框架悄然撑起开阔的现代空间。这种将原有工艺与现代新工艺相结合的施工方案,在古镇修复中被大量运用,真正践行了修旧如旧的理念。 施工单位项目经理侯飞深有感触地表示,这些技术创新,不仅解决了古建筑修复中的难题,还让濒临倒塌的老旧建筑焕发新生,赋予了它们新的功能和生命力。新型材料和工艺的运用,在保护古建筑的同时,也提高了建筑的安全性和实用性,为古镇的可持续发展奠定了基础。 文化纠偏 重现乡土本真 修复不仅是技术的较量,更是文化的回归。在艺术表现形式上,龙兴古镇的改造有了显著的突破。施工方注重对一些重点建筑进行文化上的纠偏,使其更符合古镇的传统风貌和文化脉络。 据龚昌武介绍,古镇龙兴寺入口处的原有牌坊是后期采用现代技术和工艺修建,形制和内容不符合古镇乡土文化。经专家论证,以青石重雕四柱五楼式牌坊。新牌坊雕刻着市井百态:老者摇扇、孩童嬉戏、农人耕作……寓意古镇老百姓过上蒸蒸日上的生活。还采用了中国传统图案之一的卷草纹,赋予富贵、吉祥的寓意,成为人们追求美好生活的象征。 “风雨廊”的改造同样充满文化自觉。原入口仿汉阙设计,与古镇风貌相悖。最终,团队摒弃冗余装饰,保留纯木攒斗结构与小青瓦屋面,仅以精雕点缀,廊桥重归质朴之美。 坚守真实 保护文物建筑核心价值 ▲龙藏宫 龙兴古镇共有一街五巷,包含多个市级和区级文保单位,镇上佛教、道教、基督教三教并存,其中龙藏宫更是古镇文化的重要承载。 在对龙藏宫进行修复时,施工团队严格遵循“最小干预”原则,全面贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物保护工作方针。根据文物建筑的保存状况,客观合理地确定保护目标,最大程度保护文物安全,避免遗产价值载体的遗失。 施工过程中,所有新材料和新工艺都要经过前期试验和研究,证明对文物古迹无害才可使用。除建筑主体整体性外,还注重文物本体与文物环境的整体性保护。对更换原有构件持慎重态度,能修补加固的尽量保留原件,必须更换时,要保证新构件尺寸、形制、工艺与主体建筑一致。 “真实性不是追求‘原初’,而是尊重每一段历史的馈赠。”施工单位项目技术负责人郭桥指出。这种对文物建筑修复的坚守,体现了对历史文化的尊重和敬畏。通过科学合理的修复方法,如今的龙藏宫,梁柱间斑驳的漆色与新增的加固构件和谐共存,香火缭绕中,历史与现代悄然和解。 共生之道 让古镇与时代同频共振 龙兴古镇的改造,是创新与坚守的完美结合。技术上的创新为古建筑修复提供了新的手段和方法,让古老建筑能够适应现代社会的需求。贯穿改造始终的“活态传承”理念,构建起传统与现代共生的文化生态圈。 艺术表现形式的突破,使古镇文化得到了更生动的展现,吸引了更多人的关注和喜爱。而对文物建筑核心价值的坚守,则确保了古镇的历史文化底蕴得以传承和延续。 如今,即将完成改造修缮的龙兴古镇,宛如一位历经沧桑却又充满活力的老者,既保留了岁月的痕迹,又展现出时代的风采。它将以全新的姿态迎接八方来客,成为人们记住乡愁、感受历史文化的重要场所。这场千年蜕变,不仅是龙兴古镇的一次重生,更是对传统文化传承与创新的一次生动实践,为其他古镇的保护和发展提供了宝贵的借鉴和启示。

▲北门牌坊 石板寻踪 让古镇街面留下历史的足音 踏过石板,如同翻阅一部活态的地方志。 这座始建于明代的古镇,正以一场关于“石板”的修复工程,悄然续写着它的传奇。在城市化浪潮中,石板街的存续不仅关乎风貌的完整,更是一场对历史记忆的深情挽留。 漫步龙兴古镇的石板路,感受施工团队用三年时间,以近乎考古的严谨与艺术家的执着,让每一块石板都成为“活着的史书”,让每一寸街面都留下历史的足音。 守护岁月纹路 保护石板的历史质感 古镇石板路是时光的见证者。然而,历经数百年风雨侵蚀,龙兴古镇街面的老石板粉化、断裂,地下管网老化更让修复工程难上加难。侯飞坦言:“这不是简单的修路,而是一场与历史的对话。” 为最大限度保留原貌,施工团队制定了“保护性拆除—原位恢复”的方案:将整条街的石板逐块编号、起出,待地下管网改造完成后,再按编号“拼图”复原。 然而,难题接踵而至——近半石板因年代久远无法再利用,而新石板必须与古镇气质相符。“老石板的沧桑感无法复制,必须找到同样沉淀了岁月的老料。”龚昌武说。 深山寻石 跨越时空的采集之旅 为寻觅与古镇“血脉相通”的石板,团队踏上了跨越川黔渝三地的寻石之路。在赤水河畔的废弃晒坝,徒手翻开杂草丛生的石堆;在泸州老村的断垣残壁间,抢救即将被用作猪圈垫脚石的清代条石。保证其每一块都浸润着人间烟火。 龚昌武回忆说,在四川仪陇的深山村落,一场大雨让山路泥泞如浆。寻石团队们为赶工期冒雨进山,甲方代表李娟同志,毫不落后地走在泥泞山路上,却一不小心滑下田埂。“当时浑身湿透,但看到那块百年晒坝石板时,觉得一切都值了。”她回忆道。 在贵州赤水的偏远山区,长达四米的巨型石板需六人肩扛手抬,跋涉数里山路才能运至公路。收购过程历时大半年,足迹遍布20余个村落,最终集齐数百块“有故事”的老石板。 编号拼图 让历史回归原位 古镇一街五巷的1000余块石板被逐一编号,记录其位置、尺寸与纹理特征。施工队如同古籍修复师,将可保留的500余块原石板清洗修复后,与新购石板重新“织”入街面。 据龚昌武介绍,为统一肌理,团队创新采用“底座+老石板”工艺处理300余个水电检查井,替代冰冷的金属盖板。当最后一块石板嵌入原位时,铺设石板的老工匠用手掌摩挲石面:“龙兴的味道回来了。” 修复后的石板街面,未经修饰,古朴如初。它们或冷峻或温润或粗粝,仿佛交织着时间的经纬。夜晚,雨水顺着石板缝隙渗入地下管网,街面再无积水之忧——传统美学与现代功能在此达成完美平衡。 足音未逝 过去与当下共生共荣 如今,游客们驻足抚摸石板上深浅不一的凹痕,猜测它们曾是车辙、马蹄还是扁担的印记。 侯飞一边走在石板街上,一边感慨:这场石板修复工程,不仅让龙兴古镇的肌理得以延续,更重新定义了“保护”的深意——“我们修复的不仅是石板,更是人与历史的连接。” 夜幕降临时,古镇石板路在灯笼映照下泛着幽光,仿佛一条流淌的星河。这里没有宏大的叙事,只有石板上无声的诉说——关于坚守,关于传承,关于一个古镇对千年光阴的温柔回应。 雨污分流 看不见的改造让古镇更清爽 春日的细雨浸润着龙兴古镇的青石板,雨水顺着屋檐滴落,在街角汇成细流,蜿蜒流入新修的排水沟渠。若在从前,这样的雨会裹挟着刺鼻的臭味,让游客掩鼻疾走;而如今,石板缝隙间流淌的只剩清冽的水声。 这场蜕变背后,是一场历时多年的“地下革命”——古镇管网改造工程,它以近乎外科手术的精密,切除了古镇的“沉疴旧疾”,让这座千年古镇由内而外焕发清爽生机。 沉疴:当“血管”堵塞千年肌体 龙兴古镇的肌理,藏在地下纵横交错的管网中。 据侯飞介绍,初到龙兴古镇时,他们勘测发现雨水与污水共用一条狭窄“血管”:混流的污水通过两江大道雨水箱涵直排鲁家沟,水体污染严重。古镇原有排水沟槽深度和宽度仅三四十厘米,如同发育不良的毛细血管,雨季污水外溢、旱季臭气弥漫,居民戏称“晴天捂鼻子,雨天跳格子”。 更严峻的是,古镇的“神经系统”早已不堪重负:屋檐下蛛网般交错的电线中,绝缘层剥蚀的电线裸露在外;木结构房屋旁锈蚀的燃气管道;消防管网缺失,消火栓年久失修。 破局:1600米管廊织就“生命网络” 面对复杂的病症,施工方开出了“综合手术方案”:沿一街五巷铺设1600米地下综合管廊,将雨污管网、强弱电缆、燃气管道、消防系统、通信管线等“多线归一”,同时做到雨污分流。 狭窄的巷道里,大型机械无法进场,让机械开挖成为奢望。重庆建工三建公司的施工团队选择最笨也最稳妥的方式——纯人工掘进,分段开挖,所有土石方运输全靠人力肩挑背扛。工人手持铁锹,一寸寸掘进,虽然相较原施工规划的全面施工有约6个月的额外工期,但没有对古镇生活造成较大的影响,是坚持民生为大的具体体现。 便民:做到施工期间零投诉 另一个难题是无法进行封闭式施工。龙兴古镇游客众多,封闭施工不仅会影响游客的出行计划,引发投诉和安全问题,还会对古镇的旅游形象造成负面影响。 为此,在周末和“五一”“十一”黄金周期间,为保证游客的旅游体验,施工方不得不停工,并将已开挖的沟槽全部重新铺设平整,确保游客穿行安全。 郭桥介绍,为照顾古镇原住民的生活不受影响,老街不能进行整段开挖,必须采用分段式进行,进一步影响了工程进度。在开挖过程中,施工人员采取移、迁、支(下方支撑)、吊(上方吊挂)等措施对原有地下管线进行临时保护,保证其继续履行功能,确保房屋正常使用,待管网铺设完毕后,再将原有管线接口接入新建管网中,拆除原有管线并进行路面回填,发挥新建管网的使用功能。 现场施工与古镇居民的经营和出行交叉进行,为此,他们在施工区域设置警戒区域,设置安全警示牌和交通导视牌;设置行人安全通道,并在管网施工过街处设置钢便桥;积极与古镇居民沟通、协调和宣传,取得他们的理解与支持。在整个古镇改造施工接近尾声时,未出现一起安全事故和群众纠纷、投诉。 新生:看不见的工程,看得见的清爽 经过施工方一系列纯手工“雕花”式的精心施工,施工队员们硬是在古镇看不见的地方,挖出了最深4米、最宽3米的沟槽,足以将雨污管道、消防环网、强弱电线、燃气管道等逐一归位,形成一条1600余米长的“地下动脉”。 困扰古镇原住民多年的臭、堵、溢等问题得以彻底解决,还游客和原住民一个清清爽爽的古镇风貌。茶馆里,李阿婆沏上一壶新茶,笑意盈盈:“没了臭味,客人多了,连屋檐滴下的雨都清亮了不少。” 暮色中的龙兴古镇,灯笼次第亮起。地下,新生的管网如汩汩清泉静默流淌;地上,茶肆飘香,孩童追逐。这场“看不见的改造”,让古镇挣脱了基础设施的桎梏,却留住了时光沉淀的呼吸。重庆晚报-厢遇记者 张馨允 重庆建工第三建设有限责任公司供图 编辑:戴林 审核:何英 主编:周圆 |

本站论坛的文章由网友自行贴上,文责自负,对于网友的帖文本站均未主动予以提供、组织或修改。

本站对网友所发布未经确证的商业宣传信息、广告信息、要约、要约邀请、承诺以及其他文字表述的真实性、准确性、合法性等不作任何担保和确认。

因此本站对于网友发布的信息内容不承担任何责任,网友间的任何交易行为与本站无涉。任何网络媒体或传统媒体如需刊用转帖转载,必须注明来源及其原创作者。特此声明!