廿七载书香未散 临江门旧书店仍在

|

▲书店一角 上世纪90年代末,解放碑附近的孩子们放学后总爱挤在临江门公交站旁的旧书摊上。站着翻书、淘书的场景,成了老重庆独特的风景。如今,这家名为“临江门旧书店”的小店被游客晒上网络,唤醒了无数“80后”“90后”的记忆。多年后,这家书摊竟然还在? 油纸铺地 是创业的起点 近日,重庆晚报记者花了些功夫,才在渝中区临江门公交站旁,找到了这家小店。 老板赵兵,长寿人,今年47岁。大热天,他剪了一个平头,坐在黄葛树下的老藤椅上,手里拿着一把大蒲扇。

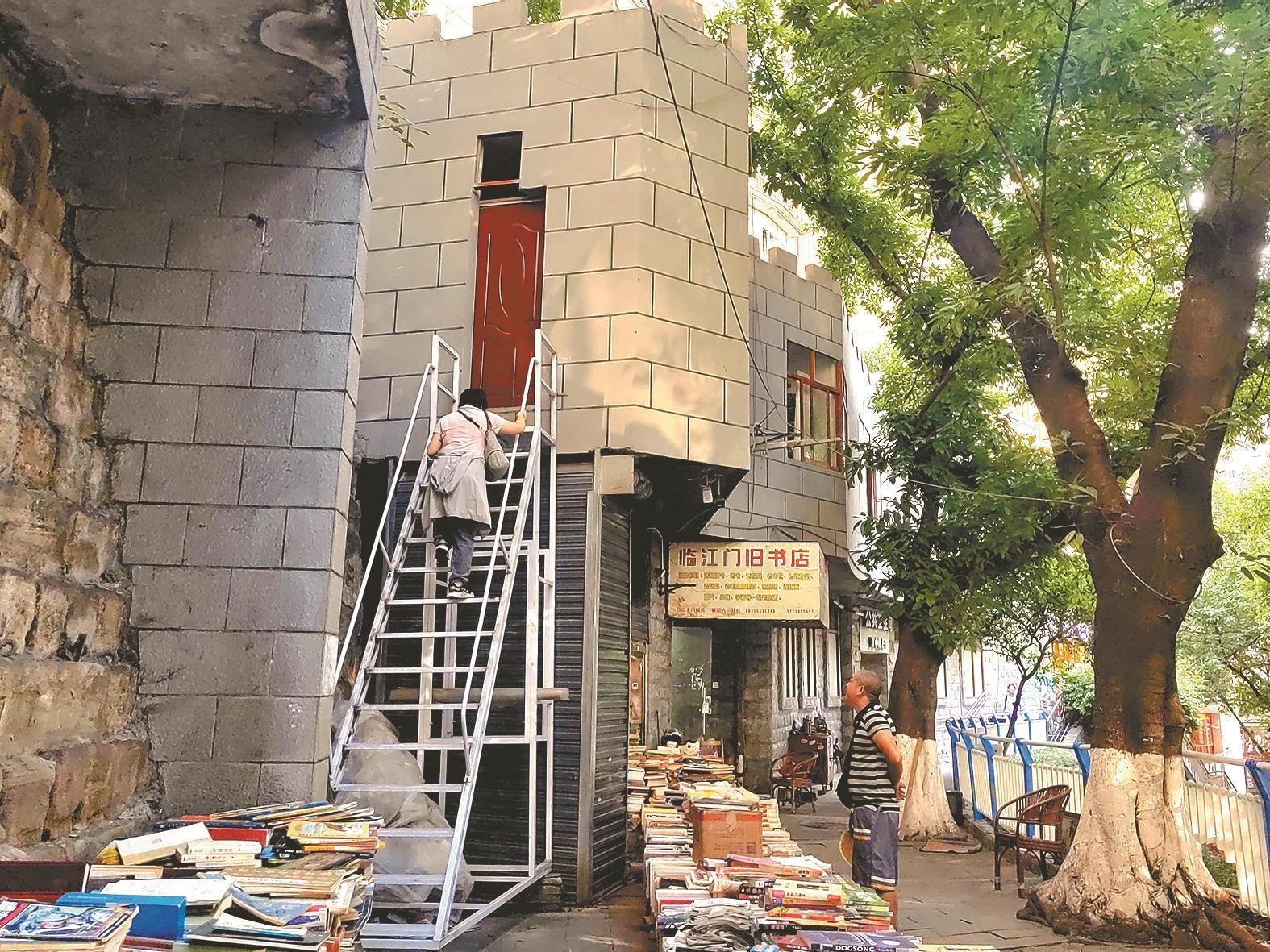

▲书店在通往解放碑方向的过道上 “书店开了27年了吧!”从长寿来渝打工的赵兵,第一份工作还是洗碗工。后来,他察觉到了售卖旧书的商机,才有了摆地摊卖书的故事。最初,赵兵在红旗河沟摆地摊卖书,油纸一铺就是创业起点。机缘巧合下,他来到临江门扎根,从地摊发展到两层四间的书店,虽装修朴素,但近三十年的坚守,让他在社交平台“出圈”。 多年不涨价 等着老朋友 “80后”读者畅小雪告诉重庆晚报记者,多年前,他家的旧书最贵的就10元,有的讲讲价还能便宜一些。回头客都知道,这里卖的都是正版书,文史类、青春文学类、儿童读物类、世界名著类等等,不少热门的书籍都能在这里淘到。

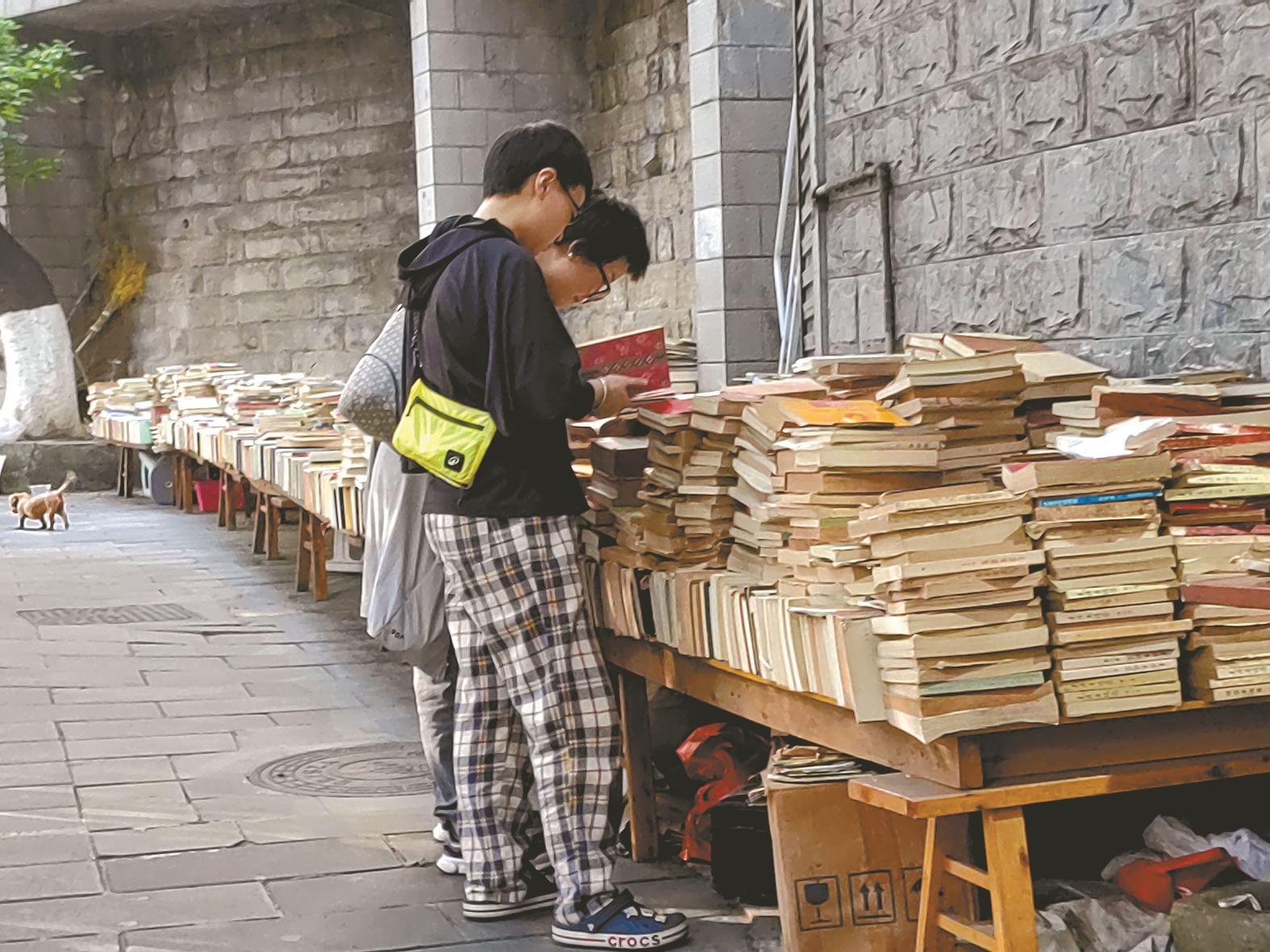

▲外地游客偶尔也会停下脚步选书 “《平凡的世界》《射雕英雄传》《雨季不再来》《海子的诗》都是店里的热销书。现在不一样咯!我还收了一些老唱片、老字画、老玩意儿。收书一般5元一本,卖书多为10元左右。老朋友们放心,哪怕房租涨价,旧书的卖价也和以前一样。并且,外地游客来买书,和本地客人也是一个价。”赵兵扇了扇大蒲扇说,他收书的门道也多了——有爱书人“托付”藏书,有老客户成了供货人,甚至有人做起了副业,在赵兵这里当起了“收书人”。 一家旧书店 撑起一家人 这家随性的书店上午9点开门,天热时赵兵会午休,傍晚再开,有时营业到凌晨。

▲一个旧书店,撑起了一家人 “一家旧书店,撑起了我们一家人。”赵兵说,妻子是在书摊结识的,夫妻俩疲于生计吵架时,多亏老顾客劝解。 多年来,一家人相互扶持,交替看店。如今,赵兵大儿子外出工作,便将看店的接力棒交给妹妹。赵兵的女儿读高中,一放假就来帮忙。赵兵的老父亲则在书店下的公路旁,经营了一家小卖部。 “现在的生意确实不如从前,人们通过一部手机,就可以看电子书、看世界。有人提议和我线上合作,我没同意。线上看不到书的质感,也少了和人聊天的乐趣。我还是守着店,心里踏实!非常感谢我的新老顾客,是你们宣传小店,喜欢小店,我才有了继续经营下去的动力。”赵兵说,守着这些旧书、这家店儿,也就守住了爱书的人们。 “你看,若不是我还在这守着,《重庆晚报》怎么会来报道我呢?老读者们怎么知道我还在呢?”赵兵认为,这便是旧书店与顾客之间的奇妙缘分。 老读者 “这个城市需要这么一家小店” @蒋昆乐:10年前,我曾在重庆大学读书,毕业后在北京定居。今年夏天我带着孩子回重庆见老朋友。在逛魁星楼的时候,很意外地见到了我的另一个老朋友——临江门旧书店。 @肖杉:我父亲是一名老医生,退休后老在这家店里买字画、买旧书看。去世前,父亲希望我们把他积攒多年的书送给赵兵老板,希望将书卖给有需要的人。 @杨畹:我来重庆4次,3次都把包里的书放在这家旧书店。我在书里留了祝福明信片,希望更多人喜欢上阅读。 @李硕:上世纪90年代末,我时常带着上幼儿园的妹妹来这里买娃娃书。如今,妹妹嫁了人,生了二胎,我也搬出了渝中区。没想到,这家店还在原地,这个城市需要这么一家小店传递温度和温情。 重庆晚报-厢遇记者 李琅 实习生 李晓蕊 摄影报道 编辑:戴林 校审:罗再芳 总值班:周圆 |

本站论坛的文章由网友自行贴上,文责自负,对于网友的帖文本站均未主动予以提供、组织或修改。

本站对网友所发布未经确证的商业宣传信息、广告信息、要约、要约邀请、承诺以及其他文字表述的真实性、准确性、合法性等不作任何担保和确认。

因此本站对于网友发布的信息内容不承担任何责任,网友间的任何交易行为与本站无涉。任何网络媒体或传统媒体如需刊用转帖转载,必须注明来源及其原创作者。特此声明!