夜雨|王晓林:回川外

|

回川外文/王晓林这次到重庆出差,意外得知母校四川外国语学院(今四川外国语大学)迎来建校75周年,而我也正好毕业离校30周年,决定抽时间回母校看看,重温那段美好的时光。 阔别三十载,这里既陌生又熟悉。教学楼在岁月的洗礼下更显古朴,木结构的行政楼已被宏伟的现代建筑所取代,曾经的空旷地带如今矗立着风格迥异的新楼宇。图书馆和大礼堂在时光的沉淀中更添庄严,操场的跑道铺上了塑胶,花草树木依旧郁郁葱葱。

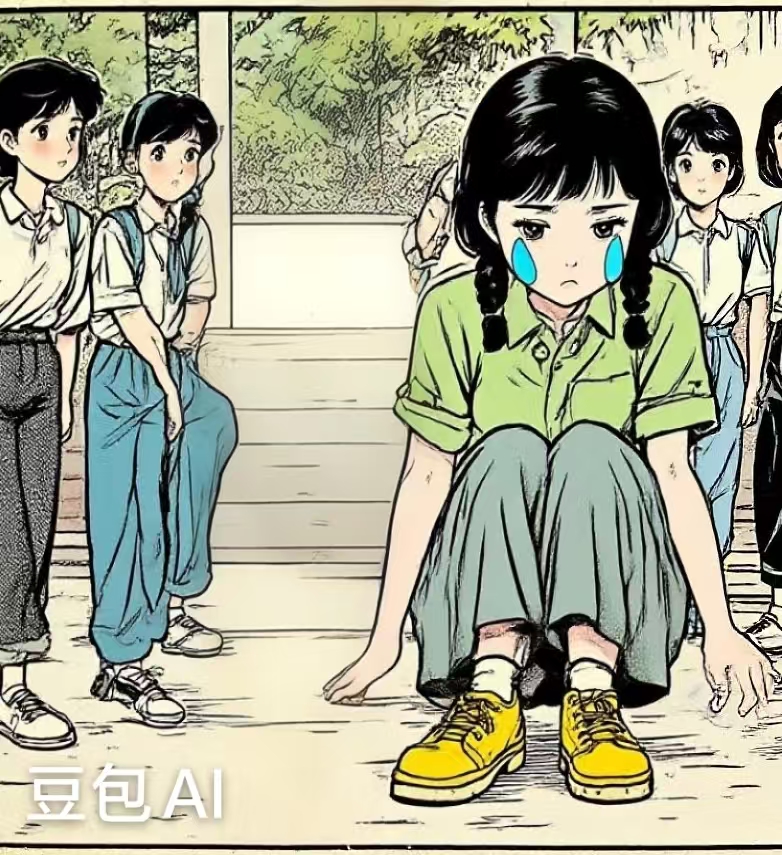

三十多年前,我从一个偏远的小山村考入川外。因家境贫寒,我穿一双黄胶鞋,看着同学们穿戴时尚,我心底里生出了莫名的自卑感。进校头两个月,我总是独来独往,不愿跟同学接触。我的一举一动,被辅导员陈新老师看在眼里,课余饭后,他多次找我谈心,我认识到自己做法不对,逐渐融入了班集体这个大家庭。 这里的一砖一瓦、一草一木都如此熟悉,我仿佛一个归家的游子,回到了母亲的怀抱,感到无比的温暖和亲切。目光掠过图书馆,心中涌现对陈新老师的感激之情。当我抵达宿舍门口,思绪又飘向了同学阿的尔洛……校园里的点点滴滴,无时无刻不在牵动着我的思绪,让我难以忘怀。 同学当中,印象最深的是彝族同学阿的尔洛,他是大二上学期从四川工业学院(今西华大学)转至川外的。阿的尔洛来自大凉山深处的昭觉县,家里兄弟姐妹13人。家境贫寒,让他生活窘迫。他体格高大,只要不是下雨天,下午放学后他都要邀约同学打篮球,体能消耗很大。在苦难中长大的我尽可能帮助他,每月供应的36斤饭票,我吃27斤左右,剩下的都给了阿的尔洛。这尽管微不足道,却能让他感受到了温暖。 求学期间,除了教学楼,我最常去的地方便是图书馆,周末一整天都沉醉其中。让我尤为感动的是,陈新老师见我钢笔字写的好,便推荐我到图书馆勤工俭学,整理图书、誊写卡号,一周两次,每次两小时,可获得30元钱的劳动报酬。 站在教学楼前,我的思绪不禁飘回了勤奋苦读的时光。教室、口语角、语音室、外教楼,一一浮现在我眼前,它们是如此熟悉,又格外亲切。抬头望向教学楼五楼最右侧的教室,那里曾是我学习的天地。 就在这时,一位身材瘦削、满头银发的女教师提着篮子从我身旁经过,我迎上前向她致意。她得知我是回访母校的校友时,兴致盎然地陪同我在校园内转悠,询问我昔日的学习经历,并向我介绍学校的发展与变迁。我俩同姓,王老师身上,体现出了一名教育工作者的敬业风范。 跨出校门,朝着白公馆的方向,我来到了烈士诗文碑林。求学的日子里,我常独自一人徜徉于碑林之中。烈士们为了信仰,不惜牺牲宝贵的生命。信仰与理想在他们身上闪耀着不朽的光芒。这种不朽的光芒,汇聚成一股激励人心的力量,让我深感敬仰。 碑林与母校仅一墙之隔,墙内便是学校著名的镜湖。湖中别具一格的亭台小榭,散发着诗意与书香,韵味悠长。四周鳞次栉比的外教楼,在阳光的照耀下色彩斑斓。记得当年,美籍教师Jonny多次在亭台中用流利的英语讲述异国的历史、文化与习俗,还教我们唱英文歌曲,做游戏,欢声笑语在湖面上荡漾。 母校有一道风景线,那就是原重庆特殊钢厂的铁路专线,它将校园一分为二。依山而建的宿舍区无围墙,紧邻铁路的校区则筑有围墙,我们常常听到火车“轰隆——轰隆——”地呼啸而过,我和好友殷宗奎总是喜欢在晚餐后沿着铁路散步。尽管特钢厂已经关闭多年,那些锈迹斑斑的钢轨依然静静地躺在时光的深处,默默守护着那些不变的岁月,守望着川外。今天,我再次踏上这些铁轨,就像往昔一样,用脚步去感受人生的旅程。 如果说三十年前的川外是我梦想的起点,那么我重返母校就是为了那份难以割舍的纯真情感。我期待,与母校的下次再相聚。 (作者系四川省作家协会会员) 主 编 陈广庆 策 划 胡万俊 重庆晚报夜雨版面赏析

|

本站论坛的文章由网友自行贴上,文责自负,对于网友的帖文本站均未主动予以提供、组织或修改。

本站对网友所发布未经确证的商业宣传信息、广告信息、要约、要约邀请、承诺以及其他文字表述的真实性、准确性、合法性等不作任何担保和确认。

因此本站对于网友发布的信息内容不承担任何责任,网友间的任何交易行为与本站无涉。任何网络媒体或传统媒体如需刊用转帖转载,必须注明来源及其原创作者。特此声明!