长江文明守护者|接续守护40年 龙骨坡人类起源之秘

|

编者按: 奔腾不息的长江,见证着中华大地的沧桑巨变,孕育着博大精深的长江文明。 重庆,地处长江上游,是文化中心,亦是交通枢纽。长江重庆段达691公里,占总里程的11%。长江三峡雄奇壮丽、“水下碑林”白鹤梁流芳千古……长江文明赋予了重庆深厚的底蕴。 璀璨的长江文明背后,离不开默默无闻的“守护人”。2025长江文明论坛将于9月17日在渝举办,上游新闻推出《长江文明守护者》系列报道,讲述一个个保护、传承、弘扬长江文化的生动故事。 第五期来看中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员黄万波、重庆中国三峡博物馆副研究馆员吴雁、巫山博物馆馆长毛和平等文博人40年接续守护中国最早古人类化石发掘地龙骨坡遗址的故事。

站在重庆巫山博物馆门前的广场上,稍一抬眼,一幅水墨山水画便映入眼帘——云雾笼罩下的长江三峡巫峡口。这时,脑海里第一时间蹦出来的,就是那句从古传诵至今的“曾经沧海难为水,除却巫山不是云”。 但从上世纪80年代起,这片神奇的土地上多了另一个传奇的故事:龙骨坡遗址。

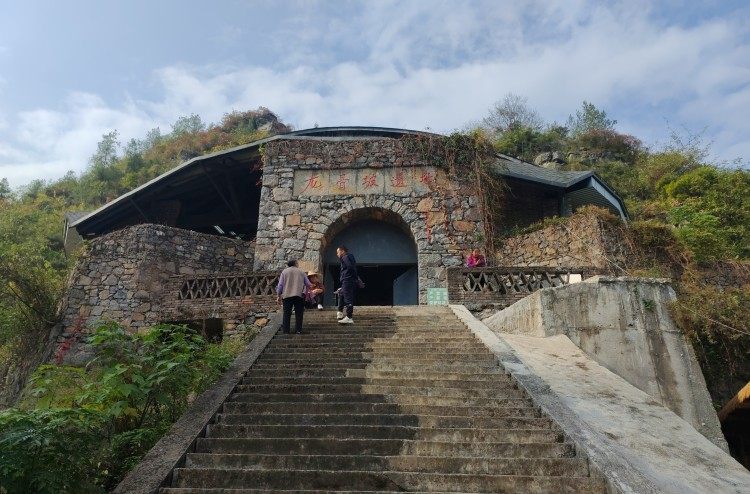

▲龙骨坡遗址远景。 图片来源:巫山博物馆 时间回到1984年,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员黄万波作为当时三峡洞穴考古队的成员,第一次踏上了巫山县大庙镇一个被当地人称作“龙洞”的地方。 “当时真把我们‘震’住了。”时隔多年,黄万波依然能清晰地回忆起那时的震撼:“那一面山坡,到处是灰白色的‘龙骨渣’。手捧拾得的‘龙骨片’,觉得它们沉甸甸的,像出土的宝石,像出海的珍珠……” 这片山坡也因此得名“龙骨坡”。此后至今的40年间,在包括中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、重庆中国三峡博物馆,以及巫山当地文博人的共同守护下,巫山龙骨坡遗址频频走进公众视野。 中国最早古人类化石在这里出土 当年,最初出现在三峡洞穴考古队眼前的“宝贝”主要是灵猫、鬣狗、爪蹄兽和大熊猫等食肉类和食草类动物的牙齿化石。 1985年10月4日正式发掘开始。10月13日,发掘工作便有惊喜发现:找到一颗灵长类动物牙齿化石,后来证明是巨猿白齿化石。据黄万波介绍,此前,在与龙骨坡仅一山之隔的另一处巨猿化石产地湖北建始,已经发现了猿人化石,“所以,完全有理由期待龙骨坡的发现。”

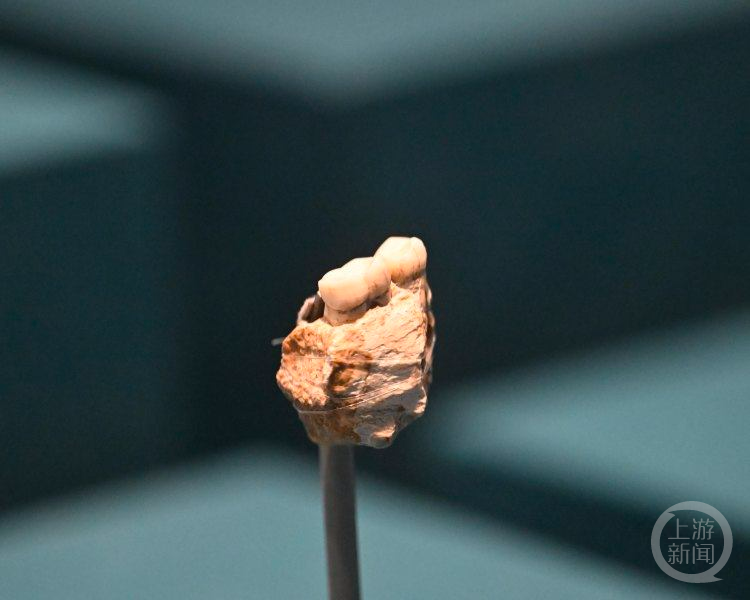

▲巫山龙骨坡遗址。 图片来源:巫山博物馆 很快,让考古队员们更加激动的一幕出现了。万波回忆,“一段与众不同的臼齿标本映入笔者的眼帘:乍看,性质与大猿相似;细瞧,尺寸比大猿小,从牙齿和牙床的形态总起来看,这件标本无疑是人属的。”

▲现藏于重庆中国三峡博物馆的旧石器时代“巫山人”左下颌骨化石。(资料图) 张锦旗 摄 与此同时,考古队同期在当地还发掘出砸击石锤、砍砸器,以及118种哺乳动物化石和有明显加工或使用痕迹的骨器等。 很快,来自中国科学院地质研究所、北京大学考古系和美国、加拿大的专家据此测定,龙骨坡遗址距今约180万年-248万年。 那段带有两颗臼齿的灵长类下颌骨化石,则被命名为旧石器时代“巫山人”左下颌骨化石。后来,它进入重庆中国三峡博物馆,成为了该馆的十大镇馆之宝之一。 去年又出土亚洲首例巨颌虎粪便化石 截至目前,龙骨坡遗址已经先后经历了5次发掘。现场共出土了人类化石、巨猿化石、120种脊椎动物化石,以及土石制品超过3000件。 其中,最近的一次发掘一直持续到了2024年。这次也有喜人的发现。

▲2023年11月,专家们在巫山龙骨坡遗址考古发掘项目中期评估会上观摩出土遗物标本。 图片来源:重庆中国三峡博物馆 今年1月,在重庆市文物考古研究院、重庆中国三峡博物馆、四川省文物考古研究院、成都文物考古研究院、四川大学考古文博学院共同主办的2024年度川渝地区重要考古发现报告会上,重庆中国三峡博物馆副研究馆员吴雁详细汇报了龙骨坡遗址2024年的发掘情况。 “2024年度发掘编号记录遗物达到了2318件,最常见的两类遗物为石制品和动物化石,另外还发现了少量螺壳、鹅管、钟乳石、砾石。”吴雁介绍,其中石制品1679件,出土的哺乳动物化石(骨、角、牙、粪便)则有619件。

▲巫山龙骨坡遗址2024年新出土的动物粪便化石。 图片来源:重庆中国三峡博物馆 本次出土的动物化石中,尤其值得注意的就是巨颌虎粪便化石。 “这是在亚洲地区首次发现。”吴雁告诉记者,本次发现还有两层意义不能不提。“首先,这是我们首次发现了龙骨坡遗址的间歇层(指遗址地层堆积中文化层之间所夹自然营力形成的堆积层,意味着人们的堆积行为停止)。”吴雁说,在此前的发掘中,通常认为龙骨坡在250万年-200万年之间一直是有人类活动的,之前发掘中各对应土层也都有文化遗物出土。

▲巫山龙骨坡遗址考古发掘现场。 图片来源:巫山博物馆 “但在本次发现的间歇层中就只发现了动物的粪便化石,我们推测人类在龙骨坡的活动存在一个间歇期,没有留下活动痕迹。”吴雁表示,这些化石的发现同时对我们还原古气候、古环境也有一定的研究意义。 “这里就好似长江这棵大树的根脉” 就在各路专家相继走进龙骨坡仔细比对一件又一件出土化石时,巫山当地文博人辛勤的汗水也不断滴落到了这片土地上。 “前后5轮发掘,我们巫山本地的文博工作人员都参与了。”9月15日下午,巫山博物馆馆长毛和平跟记者说起龙骨坡遗址时,言语间不经意就流露出了自豪。毛和平说,早在20多年前他们就在龙骨坡所在的大庙镇当地兴建了一栋专门的小楼。这就是后来成立的龙骨坡遗址古人类研究所所在地,它成为了考古队的专家、学者同发掘遗址之间的中转站。

▲中科院古脊椎动物与古人类研究所研究员黄万波接过2023年度“感动重庆十大人物”奖杯。(资料图) 与此同时,包括巫山当地文博人对这处屡屡给人带来惊喜的遗址的思考也在不断深入和继续。 “目前已经得到公认的是龙骨坡的历史超过200万年,当地出土了那么多石制品、人工痕迹,同时也存在争议……”毛和平说,那么随着科学技术的发展,新方法、新思路的出现,会不会让我们原有的认识发生改变,产生新的结论,是文博业界一直在关注和思考的问题。 毛和平说,我们一直以来都将长江文明和黄河文明并列为中华文明的两大源泉,对中华文明的形成和发展产生了极其重要的影响。

▲巫山博物馆馆长毛和平。 受访者供图 “它是由诸如我们巫山的大溪文化、浙江的良渚文化等等一个又一个区域特色明显的文化共同构成的。”毛和平表示,随着对龙骨坡遗址研究的不断深入,我们就能越来越清晰地看到这些文化在更早之前是如何一路走来的。 毛和平说,在龙骨坡遗址留下了化石的“巫山人”到底是猿还是人,这一争议过去40年间从未消失。“也许他们是人类的分支,后来消失了,但当时他们的活动对后续文化的形成、发展有没有影响,也很值得思考。” “如果我们把长江文明看作一棵参天大树,那它今天的枝繁叶茂必然少不了深深扎入泥土中的各条细微根脉的功劳。”毛和平说,今天对龙骨坡遗址的不断发掘、研究就像是对这些根脉进行仔细的梳理,“跟着它们,我们就能对长江文明的源流理解得更加深入。”

▲巫山龙骨坡遗址考古发掘现场。 图片来源:巫山县博物馆 值得一提的是,9月17-18日,就在2025长江文明论坛举行期间,龙骨坡遗址学术研讨会也将同步启幕。 届时,来自法国、马来西亚等国家的9名专家和高星、夏正楷、黄万波等60余位国内学者,将围绕“龙骨坡遗址的发掘、保护与利用,东亚人类起源与演化”等课题深入探讨,并同期推出《重庆巫山龙骨坡遗址研究论文集》《重庆巫山龙骨坡遗址发现—发掘—研究图鉴》两本专著,进一步推动中国史前遗址系统比较研究和人类起源研究。 原标题:长江文明守护者|接续守护40年 龙骨坡人类起源之秘 编辑:戴林 校审:罗再芳 总值班:周圆 |

本站论坛的文章由网友自行贴上,文责自负,对于网友的帖文本站均未主动予以提供、组织或修改。

本站对网友所发布未经确证的商业宣传信息、广告信息、要约、要约邀请、承诺以及其他文字表述的真实性、准确性、合法性等不作任何担保和确认。

因此本站对于网友发布的信息内容不承担任何责任,网友间的任何交易行为与本站无涉。任何网络媒体或传统媒体如需刊用转帖转载,必须注明来源及其原创作者。特此声明!