寻城记 | 津南村的芭蕉花开了

|

青砖灰瓦白云下,花香绿竹风飒飒,瞧,骄阳中,那几株芭蕉花都开了。近日,重庆晚报记者打探了位于沙坪坝南开中学内的津南村。 重庆南开中学近代建筑群,2009年被评为第四批中国20世纪建筑遗产项目之一,如今也是重庆市级文物保护单位,包括了津南村、图书馆、运动场和水塔。 为何打卡津南村呢?曾在津南村19号住了20年的文保志愿者雷斌老师推荐说:“在重庆的中学里,保存有这样成片的老建筑的地方不多,我觉得能与南开老建筑媲美的,只有江津的聚奎中学。不妨抽空近距离欣赏津南村的宁静淳朴与厚重,感受建筑传承的灵魂和书香气息。” 四合院的今生 踏入南开中学的后门(导航定位为西门),左前方有一处池塘,就是南开人称的桃李湖。湖边蝉鸣欲静,清澈的湖内金鱼游得甚欢,阳光下的睡莲和荷花正艳。走过湖面曲折回廊,就到了津南村。 据雷老师介绍,重庆南开中学始建于抗战时期的1936年,在1938年以前叫“重庆私立南渝中学”,由我国著名爱国教育家张伯苓创办。津南村是南渝中学的教职工及家属居住区。抗战时的津南村名流汇聚,是抗战时期中国重要的文化聚集地。柳亚子、翁文灏等先生曾在此居住,周恩来、郭沫若、马寅初等著名人士也曾先后来此拜访友人。津南村有24个院子,布局横竖规整如棋盘,坐北(偏西)朝南(偏东),是仿北方的四合院建设。目前,大部分院落已修旧如旧,砖木结构,修复完毕。我曾住的19号院子,目前还没有开始改造修复,一如我当年住在这里时的模样。在那里,可以感受到“原汁原味”的津南村。 记者从津南村的1号院子开始参观: 1号现在为南开中学的中乐排练室,隔着围栏发现了一个旧水缸,石制。 2号为西乐排练室,里面种了(腊)梅树,叶正绿。 3号为张伯苓故居,屋前有竹,竹影深深,更有新竹成长。这里的主人张伯苓先生,曾被誉为“中国奥运第一人”。1936年-1950年,张伯苓先生居住在此。据雷老师说,当时津南村依地势而建,张伯苓先生重视学生的体育锻炼,专门选了面朝操场的3号居住。 4号为校史陈列馆,暂时关着门,庭内有松。 5号为陶艺坊,窗前和台阶上,放置有陶器。 6号为清雅学堂,内有庆来堂、罗庚堂、水木坊,旁边有芭蕉树,有的芭蕉树正开着花。 7号为铸陶斋,暂时关着门,内有一小黑板,黑板上有粉笔山水画,很是清雅。雷老师介绍,南开校歌中的歌词——“以铸以陶,文质彬彬”。是什么意思?以铸:教育就是要铸造大仁、大智、大勇、真诚、纯朴的文化素质和品德。以陶:教育也陶冶受教育者的高尚情操。 …… 11号为柳亚子故居。

津南村7号铸陶斋院内的粉笔山水画很雅致

津南村3-4号附近,竹影摇动 雷老师说,现在津南村大部分关着门,是因为正处于暑假。若在开学期间,津南村就是南开中学的音乐、艺术和心理等课外文化聚集地。 津南村的往事 文保志愿者雷斌老师: 津南村,所谓“津之南”,重庆南开人理解为有与天津南开一脉相承之寓意。

收藏的津南村19号门牌号(雷斌老师供图)

原汁原味的津南村19号,连路面都没有动过,还是几十年前的模样 还记得那时我家住在津南村19号,是那种两层的青砖楼房,我们家那时住在中间那栋的楼上,两层楼房院,共四家人。房间外是青砖铺地,房间里都是木地板,脱鞋进屋,干净得可以在地板上“打滚”,舒服得不得了。 南开中学的所有建筑当年都是用的木地板,包括教学楼和学生宿舍。每块木地板的长度大概相当于现在木地板的两倍,宽度也是。老师们都爱干净,我记得很多老师家里的木地板都被清洁得能看见木纹。

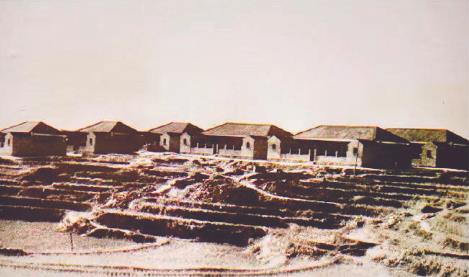

津南村刚建好时的老照片(雷斌老师供图) 在那个年代,我喜欢的不只是木地板,还有夏天的“歇凉”。 我小的时候,别说空调,就连电风扇,好像都没有哪家有。每年夏天,到了下午吃晚饭前,几乎家家户户都要端出几盆水来,泼洒在院门口的土路上。瞬间,就见那地面的热气“腾腾”的往上冒,地面于是变得湿漉漉的。等到了晚上七点过,太阳落山了,每家人都会悠闲地摇着大蒲扇到户外来乘凉。大家在窄窄的路上用凳子作支撑,放上各式凉板,好让孩子们在玩耍后到凉板上睡觉,还能躺着听大人们拉家常,讲故事。远远望去,每个院门口都围着一个不规则的圈,大人们或躺在凉椅上,或坐在小板凳上,彼此摆着龙门阵,不时替凉板上的孩子摇摇蒲扇,真是悠哉悠哉! 在我的记忆里,在津南村“歇凉”,是一件非常美好和值得期待的事。所以,至今我还收藏了津南村19号的门牌。 对了,在乘凉的地方,有一棵枝繁叶茂的腊梅树,长在19号和旁边20号院子之间。夏有凉风,冬有梅香,那清新隽永的腊梅香气,似乎也在年复一年的时光中慢慢浸入了我们的身体内。

而你如今看到的芭蕉树,似乎也一直都长在那里,好像没人动过。上面的芭蕉开花了,还结了青色的芭蕉。以前,芭蕉树也开花结果,但我们没有吃过芭蕉。因为小的时候,大人不准去动,可能老师的娃儿比较听话。虽然芭蕉不让吃,但以前南开中学有几口大鱼塘,喂鱼,会给老师学生改善伙食,旁边学校的老师知道了,羡慕得很。

1942年在南开中学的老照片,左一为刘兆吉伯伯,左三是父亲朱世褆(朱渝生老师供图) 中国国学研究会会员、重庆书法家协会会员朱渝生老师: 我父亲朱世禔是山东人,1940年7月,大学毕业到南开中学任教,教初中国文。那时,从全国著名大学毕业的学生,若到南开任教,一律从初中阶段开始。彼时,我父母住在津南村14号。我虽然出生在缙云山麓的北碚,但是,我的大姐渝敏、二姐渝慧却出生在津南村,这里有她们童年的记忆和照片。与我家一墙之隔的是刘兆吉伯伯,他于1939年由昆明西南联大毕业来到南开中学任教。刘伯伯是中国现代著名心理学家,当时他住津南村13号。我们两家父辈都是山东人,关系特别好。父亲在南开中学任教近6年,在津南村住了近10年,对津南村的人文历史和沿革是了解的,且有深厚感情。1946年春夏之交,著名学者、爱国民主人士许德珩和劳君展夫妇,就是到津南村聘我父亲到国立女子师范学院(现西南大学前身之一)任总务主任兼国文系副教授和先修科主任。现在,我的家中还保存有数张家人在津南村的老照片,极为珍贵。 它们的美在哪里? 庭院深深深几许?建筑无言,芭蕉有声。 夏日的津南村,芭蕉阔叶成荫,入目满眼是清凉。在古时,芭蕉树荫下纳凉,亦是文人雅兴——“为爱红蕉品格殊,移根千里涉崎岖。”“拣得芭蕉满地阴,红尘烦暑净无侵。” 蕉阴下无暑气,便有悠悠千古心,与芭蕉同趣的,还有津南村的竹、松、梅——岁寒三友。子曰,益者三友,损者三友,在中国传统文化中,竹、松、梅亦是有骨气的象征。 南开中学里有一条非常漂亮的林荫大道,就叫“三友路”,而三友路的一端,连接的正是津南村。 川北古建筑营造技艺传承人曹闵老师: 四合院历史悠久,早在3000多年前的西周时期,中国就有了完整的四合院出现。 凡大型的四合院,像王府和有钱的大户人家,都要种牡丹、玉兰、海棠和桂花以示“玉堂富贵”之意。古时,唐代“翰林院”,汉代“玉堂殿”,都是读书人向往的地方。种海棠、芭蕉、竹子等,都表示主人有一定的文化和美学修养。 津南村的四合院,是比较简单的一进院落。若呈“口”字形的称为一进院落;“日”字形的称为二进院落;“目”字形的称为三进院落。山墙开窗,为清晚期至民国传统建筑规制和做法,是当时建筑新气象,也是新文化在建筑上的表现。 据百度百科资料,当年的教育家张伯苓提倡“镜箴自鉴”和“考美”,把爱国主义教育寓于美育之中,他深知学校建筑除使用功能外,其心理功能也是不能忽视的。他还讲过:紫白是代表南开的校色。“紫”是象征“高尚”的颜色,他还曾风趣地说:“满朝朱紫冠,尽是读书人。”“白”是象征“纯洁、廉洁”的颜色。有心理学家研究证明,生活环境中的颜色,对人的情绪是有影响的,以紫白的颜色象征性地要求学生应具有高尚的情操、廉洁奉公的品德,此中也有美育的心理作用。 文保志愿者雷斌老师: 战时天津南开的一脉相承,南开中学建校急迫,当年建,当年招生,学校设董事会。 曾在校友会负责校史工作的李世雄老师(几年前过世)曾接受采访,文章中提到南开中学的创办之初,“张校长总结了以前办学的经验,亲自计划设计了南开中学。校园整体呈马蹄形,正中是操场……在建造过程中没有使用混凝土,是石块垒砌而成,这是现在的技术所做不到的。”

大部分院内,有朱漆粉刷的木柱,柱础有简约云纹 我也曾在学校档案室(校友会)查过,只能查到当时的张伯苓先生是南开中学首任校长,当年选南开中学校址的时候,有重庆和成都等地备选,他考察多地最后定在重庆。喻传鉴先生当时是教务主任,代行校长职务,后来成为南开中学的第二任校长。喻传鉴先生的女婿叶谦吉先生是中国生态农业的奠基人,一直住在津南村21号,直到前几年逝去,享年108岁。华午晴先生,当时总管财务和基建,是会计课主任兼建筑课主任…… 重庆南开中学保留下来的老建筑,推测应该很多是张伯苓、喻传鉴与华午晴等老前辈共同的智慧。如今想来,抗战时期,津南村虽然建设紧迫,但处处用心,处处皆美。 重庆晚报-厢遇记者 杨雪 编辑:张亚 校审:吕文霁 总值班:杨飞 |

本站论坛的文章由网友自行贴上,文责自负,对于网友的帖文本站均未主动予以提供、组织或修改。

本站对网友所发布未经确证的商业宣传信息、广告信息、要约、要约邀请、承诺以及其他文字表述的真实性、准确性、合法性等不作任何担保和确认。

因此本站对于网友发布的信息内容不承担任何责任,网友间的任何交易行为与本站无涉。任何网络媒体或传统媒体如需刊用转帖转载,必须注明来源及其原创作者。特此声明!