寻城记 | 那楼 那瓦 那些最可爱的人

|

国庆节前夕,重庆晚报记者跟着西南大学“00后”小萌新们,一起打卡了西南大学校史馆的“校史英雄烈士专题展厅”。 26日上午,西南大学校史馆副馆长郑劲松老师热情给记者和分批排队进馆的部分大一新生做了讲解。都讲了些啥呢?一起来听听吧!

东方红会议厅(原川东行署会议厅) “最好的地方应该拿来办教育”

展厅中的两块瓦,看着普普通通,却有“保家卫国”之心。 郑老师指着一个玻璃展柜中的展品说:“大家看,这两块普通的瓦片,已经70多年了。瓦片一青一红,为我们留下了一段难忘的历史:因为每块瓦片上都印刻着‘抗美援朝 保家卫国’八个大字,历史气息扑面而来。” 记者在现场看到,青色那块砖上面还清晰可见一行小字:“公营大竹林砖瓦厂出品”。郑老师说,这同样隐藏着一段鲜为人知的历史。重庆第二机制砖瓦厂,简称“二砖厂”,始建于1951年,前身为“公营大竹林机制砖瓦厂”,由当时的川东行政公署与重庆市建筑公司合办,厂址位于原江北县大石乡(今属渝北区大竹林街道凤栖沱社区),此处也是明初辅政大臣蹇义的故里。 大约10年前的一个暑期,学校翻新东方红会议厅,换掉了房子上面的瓦片。正巧路过施工现场的一位徐姓老教师不经意发现,工人扔在地上的旧瓦片上居然有字,问了换下的瓦片不要了,就捡了两块保存。后来,他将收藏的瓦捐给了校史馆,这一青一红的两块瓦,就被放入这个专题展厅。 说起东方红会议厅,就不得不提到西南大学的办公楼(又称行署楼)。该楼为砖木结构,斜瓦顶,古色古香,系原川东行署办公楼旧址,已先后被评定为重庆近代优秀建筑、重庆市文物保护单位和重庆市革命文物。行署楼有两栋,东方红会议厅即原川东行署办公楼B栋。 郑老师介绍,重庆、四川解放后,1950年至1952年,整个大四川曾分为川东、川南、川北、川西四个行署区,隶属中共中央西南局管辖。川东行署刚设立时,驻地在重庆的黄桷垭,1951年迁驻北碚。1952年8月7日,川东行署区被撤销,这片办公楼和大片上好的土地空置。它是怎样成为西南大学办公楼的呢? 1950年10月,国立女子师范学院(地址在九龙坡黄桷坪)、四川省立教育学院(地址在沙坪坝磁器口)合并组建新的西南师范学院。当时交通不便,新学校两地办学,地方狭小,不利于长期发展,正多方寻觅新址。北碚的川东行署撤销以后,很多单位都看中了缙云山下嘉陵江畔这片美丽的园子和现成的办公楼群。时任中共中央西南局第一书记的邓小平同志在办公会上“一锤定音”:“最好的地方应该拿来办教育!”就这样,1952年下半年,经中共中央西南局批准和西南文教部同意,西南师范学院分别从黄桷坪、磁器口搬迁到了北碚的川东行署旧址所在地…… 记者和同学们在展厅中看到这两块有“抗美援朝 保家卫国”字样的瓦片,就来自东方红会议厅。 当年,抗美援朝,全国人民同仇敌忾。当年,不知是建楼时定制印字的瓦,还是砖瓦厂当时别具匠心和爱国心,专门做了刻字的模具来制瓦。如今,我们也能看到,片片瓦上,都是保家卫国的豪情和决心。 致敬 不能忘却的英雄们

校史馆的工作人员领着同学观展,看到郑老师在,就把麦递给他,请他给大家讲英雄们的故事。

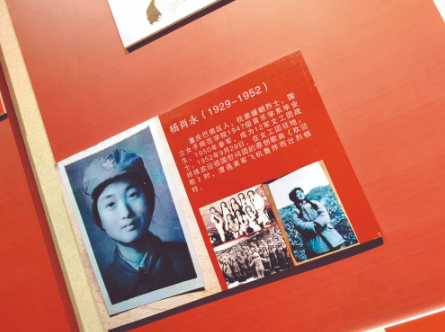

说起保家卫国,不得不说几位。两位女生,烈士。一位男生,是至今还活着的“烈士”,有九十多岁。 郑老师介绍,展厅中有照片的,都曾是校史上的学子,大部分都是烈士,是最可爱的人。比如奉命潜伏敌营将海南岛防备地图传回的烈士萧明华,比如至今还活着的“烈士”刘秉臣等等。 这里因为版面关系,就详细介绍这一位——杨肖永。 杨肖永烈士,是重庆巴南区姜家镇人,兄妹8人(四男四女),她排行第三。兄妹中,有4人(两男两女)参军,都上了抗美援朝前线。 1950年12月20日晚12时左右,十多名包括杨肖永烈士在内的大学生女兵,从北碚乘船顺江而下,奔赴北方汇合,再跨过鸭绿江,走上抗美援朝战场。她们来自西南大学前身之一的国立女子师范学院。报名参军后,她们被分配到了解放军的12军文工团。而12军的军部当时就驻扎在北碚,即现在校史馆所在的区域。 1952年9月29日,已是12军文工团作曲组组长、重庆巴南籍战士杨肖永,不幸牺牲在朝鲜战场。 据杨肖永烈士的姐姐杨凌羽回忆:那天,是妹妹杨肖永的生日(10月1日)的前一天(她的姐姐口述,回忆牺牲那天是9月30日;文史资料是9月29日),还差一天,就23岁了,她的妹妹,牺牲时还不到23岁,花一样的年纪。 郑老师说:“同学们啊,那时的朝鲜,秋天是那么美。22岁的杨肖永,是那么的青春洋溢,比你们大不了几岁。她是个漂亮的姑娘,很有才华,会唱会跳,还会谱曲,也是主要演员。那天,因有特务利用镜子和太阳光指示目标,暴露了战士们的位置——隐洞。杨肖永正拿着为祖国慰问团写的《欢迎歌》曲谱到排练棚,4架美军‘油挑子’(中国人民志愿军战士对美军轰炸机的戏称)突然来袭,精准投弹,炸毁了主排练棚。现场有7人当场遇难,多人受伤。杨肖永被敌机扔下的炮弹削去半个头部,背上也中了机枪子弹,当即壮烈牺牲。她去世的第二天,大家化悲痛为力量,演出照常举行,用的就是她谱曲的《欢迎歌》。杨肖永烈士牺牲后,母亲将她生前的衣物收集,在巴南姜家镇的一座小山上为她修了一个衣冠冢。大家可以看看她的照片,多么青春美丽,英姿飒爽。” 郑老师说:“经过多方打探,我才了解到杨肖永烈士的故事,联系上她的家人和同学、亲友,知道她的家人也非常优秀。她的一位姐姐是华南师大退休教授,诗经研究专家;她的弟弟杨通六,著名小提琴演奏家,是马思聪的研究生;弟弟杨通八最出名,曾任中国音乐学院副院长……如果没有牺牲,杨肖永烈士应该也很优秀,如同她九十多岁仍然健在的姐姐一样,有幸福的家庭和未来……” 现场的同学和记者听完,有些泪目。在郑老师讲完的时候,同学们沉默片刻,便无不动容地赋予了最热烈的掌声:为解开那段尘封历史的郑老师,为那些牺牲的英灵和幸运没有牺牲的战士,为那些最可爱的人。 时光匆匆,一晃多少年。我想我们,应该永远不会忘记那些将热血、青春和生命奉献给祖国和人民的英雄们。 重庆晚报-厢遇记者 杨雪 编辑:蔡静 校审:李琅 总值班:杨飞 |

本站论坛的文章由网友自行贴上,文责自负,对于网友的帖文本站均未主动予以提供、组织或修改。

本站对网友所发布未经确证的商业宣传信息、广告信息、要约、要约邀请、承诺以及其他文字表述的真实性、准确性、合法性等不作任何担保和确认。

因此本站对于网友发布的信息内容不承担任何责任,网友间的任何交易行为与本站无涉。任何网络媒体或传统媒体如需刊用转帖转载,必须注明来源及其原创作者。特此声明!