文学双城记|长江上游三白沙 文学结缘你我他

|

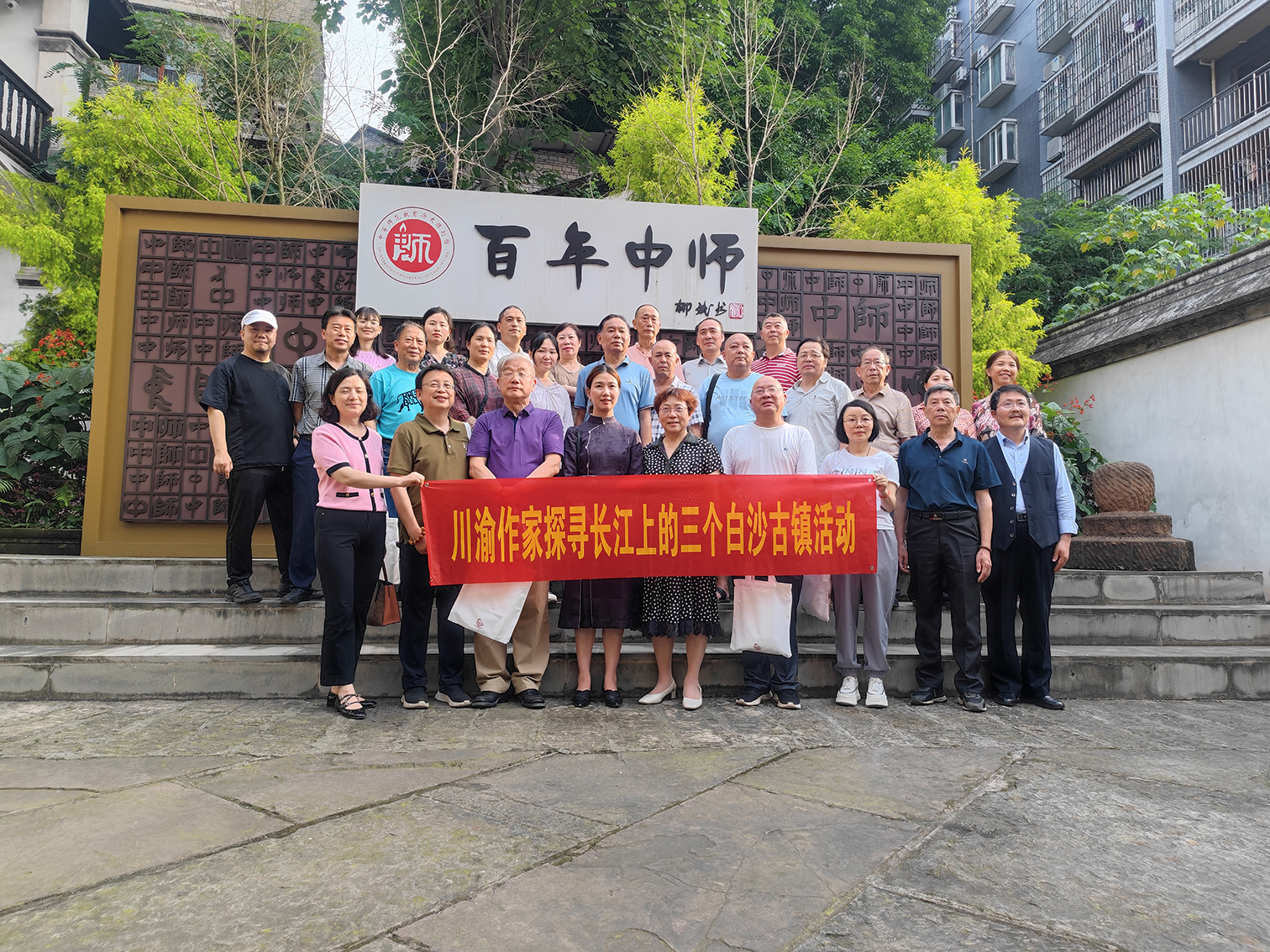

编者按: 长江上游有三个古镇同名白沙,分别是四川合江县的白沙镇,世称上白沙,又称白沙滩;重庆江津区的白沙镇,世称中白沙,又称白沙坝;重庆大渡口区的白沙集镇,世称下白沙,又称白沙沱。这三个白沙,是历史河流在江滩沙岸上的三个刻痕,是江河历史图谱中的三部方志,引导我们去翻阅长江母亲河这部厚重的江河史。 日前,重庆市江津区作协、大渡口区作协和四川省合江县作协联合组织了“川渝作家探寻长江上游白沙古镇”采风活动,这是通过文学采风、创作交流活动促进成渝地区双城经济圈发展、共建巴蜀文化旅游走廊的一个新举措。三十多名川渝作家参加了此次采风活动。今天晚报副刊推出川渝作家们的采风创作作品,以飨读者。

白沙沱回溯 庞国翔(重庆江津) 长江的“川江”上,有上中下三个白沙镇。重庆市江津区的白沙镇在中间,所以叫中白沙,又称白沙坝。因工作上的原因,我对这里很熟悉。在2017年我为编纂这个镇的文史丛书《沙城纪事》,走完此镇的村落和大街小巷。 讲讲我与下白沙即白沙沱的故事。1992年前,从我工作的地方綦江河畔的广兴乡到江津县城是要乘火车的。火车到小南海火车站后还要转车。就是到车站下边的渡口,乘机动渡船到对岸的白沙沱镇上,等待乘中午或下午由此开往江津城下游化肥厂的客轮。这种客轮,我们俗称“揽载”。 那些年我共有三次到下白沙即白沙沱。第一次大概是1983年,当时我在一所乡小工作。暑期去县里开会,在小南海火车站下车后就没有赶上去江津的火车。有人告诉我只有过江到白沙沱码头去乘下午的揽载到江津。于是,我过了江,到了白沙沱街,镇上人多很热闹。我吃了一碗酸辣小面后,就下到码头赶上了去江津的揽载。第一次到白沙沱,感觉镇虽小,但人来人往很热闹。第二次是我与当时镇上的广播员老张一起到县城开会。到了小南海也没有转上车。于是,我俩就到了白沙沱镇上。镇上的两三家小馆子非常热闹,想必都是来此乘船的人。我们吃了豆花饭,就沿着江边往上游方向走,直走到江边的一个水泥厂。我们竟然忘记了时间,回到白沙沱码头时,被告知今天的揽载减少了班次。害得我俩只好在白沙沱街上的一家小旅馆住了一晚。当晚在旅馆里,整夜都能听到火车鸣笛、长江上的轮船鸣笛和水泥厂生产车间发出的喧闹声。次日一早我俩赶早班客轮到了江津。第三次是我与女朋友去江津,在小南海火车站没接上车。于是我俩来到白沙沱,我俩沿着江边往下游方向走两里路才回,最后是乘了下午最后一班揽载到了江津。我当时还想:要是今天赶不上揽载才好,可在白沙沱住一晚。原来,白沙沱也是很浪漫的。 我与上白沙即白沙滩的故事就没有这么复杂了。早年为给中白沙镇即白沙坝编纂《沙城纪事》丛书,我就计划到上游的四川省合江县的上白沙即白沙滩看看。我曾与几个文友开车从江津出发,沿长江而行,开了两个多小时都还没有到上白沙即白沙滩。大家都不熟这地方,也不知道这地方好不好玩。正在犹豫之时,一位同行说:刚才在车内一闪而过,看到一个地名标志牌,上面写的地名就是“白”什么的,想必就是上白沙了。于是我们又立即开车随路牌而去,到了镇上才知,这不是上白沙即白沙滩,而是另外一个镇叫白鹿镇。 终于,这次重庆江津和大渡口区作家协会与四川省合江县作家协会联合组织了“寻访长江川江上三个白沙镇”的采风活动,实现了我多年来想到上白沙看看的夙愿。这不仅是一个有趣的采风活动,而且是一件有意义的事:川江上三个白沙镇的文学界,终于开始“走亲戚”了…… 原生态的白沙滩 胡正银(四川合江) 到达上白沙渡口是上午九点,太阳高挂,空气里流动着热。合江、江津、大渡口三地作家联袂采风,寻访川江“上中下三个白沙”古镇活动正式开始。三十多位作家在上白沙老渡口汇聚,当地画家龚行拿着喇叭解说。 青色的一溜石滩沿江边横亘向上延伸到百丈外的道化岩,向下直达江心。石滩布满褶皱,跌宕逶迤,深沟与像脊背的凸起高差有的达半米。龚行站到凸起的石背上,指向江心的石滩说:“这滩叫蝦蟆滩,江中两坨石头大的叫大蝦蟆,小的叫小蝦蟆。”蝦蟆滩是长江上游名滩。两坨石头横踞江中,夏天洪水上来,淹没大蝦蟆,形成滔天巨浪,直奔小蝦蟆。小蝦蟆头露出水面,像张开巨口的怪兽,吞噬上游送来的一切。清乾隆合江县令李显祖写过《祭白沙蝦蟆石滩文》:“蝦蟆石滩,滩流似箭,涛声如雷,舟子心惊,柁工骇目,令人股栗而生寒,时有舟船翻覆。”道出这滩的凶险。 太阳升高,天气热起来,冰凉的石头有了温度。大渡口作协主席何鸿撑开太阳伞,凑上前问:“这里看到的都是石头,怎没有渡口的痕迹呢?”龚行说莫慌,马上带你去看三十八梯,招呼众人往回走。几步之后,从一条与河水平行的小路过去,行三十来米便到一排石梯前,约六十度的陡坡上,宽宽地砌着几十阶石梯。不用问,石梯表面的凹痕已经说明存在久远。龚行说石梯是当年上下码头的唯一通道,从留在石梯上的脚痕可以看出曾经的繁华。 从侧边的巷道往上,进入上白沙老街。正对三十八步石梯,是一座王爷庙,顶已被时日摧毁,房梁也不知所终,只剩几根巨大的石柱,诉说曾经有过的辉煌。老街木柱夹壁青瓦,石板凹痕里生出苔衣,房门都关闭着,整条街空空的,十分清冷。龚行说:“人都去新街,老街没有人居住了,但不妨碍显示老街明清古建筑的原生态和真实性。穿行其中,可以获取到具有丰富地域特色的人文社会历史信息。” 没有看见沙,白沙这名怎么来的呢?有人问。合江作家梁明春接过话去说,河边石滩往左,早先就是很大一片沙滩,太阳出来,晒干的沙一片银白,白沙场白沙镇的名都由此而来。 白沙史韵 陈其玉(四川合江) 白沙古镇史韵悠,三镇采风探古今。 荔城上沙蛤声鸣,石阶古庙戏台音。 诗城中沙文脉承,东华朝天颂曾经。 义渡下沙禅意深,老街影像忆往昔。 浣溪沙·合江白沙滩古渡 刘光敏(重庆江津) 似箭奔流碎玉飞。涛声拍岸震如雷。险滩怪石白沙奇。 大小蝦蟆江且抱,苍茫岁月渡更移。铅华不染自清姿。 题金鳌寺状元井 刁平(重庆江津) 金鳌古寺韵悠长,曾记寒窗十载郎。 青史留名科举事,井泉遗迹状元庠。 春苔斑驳时光印,碧水轻沾翰墨香。 往昔峥嵘虽已逝,传奇佳话永流芳。 走进白沙老街 王文胜(重庆大渡口) 长江流经江津时,回水湾边上有个古镇——白沙。古镇东边有条老街,叫东华街。老街的特点是“幽”,这被唐代诗人刘禹锡写进了诗里:“朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。”唐诗意境幽深、幽远,字面上不一定明说,要靠你来悟,悟透了便回味无穷。 吃过晚饭独自沿着江边行走,再爬上几十级台阶,老街就出现了。我的眼睛蓦然一亮,感觉它好像扭着身子微微地动了几下。一阵江风吹过,片片树叶都指向了远方:唐宋。心里忽然明白:有些东西是不会消失的,也不会随着岁月的延伸而左右摇摆,它一旦流传便永远流传。 弯弯曲曲的巷道像一根瓜藤,把两旁的房子串了起来。老屋比比皆是,房门大多紧闭,背后似乎都站着一个故事。柱子和门窗都是暗红色的,墙面是白色的,也有青灰色的。屋顶的瓦片是黑色的,年头久了,生出很多青苔,倒是与江水的颜色相近,仿佛一汪汪江水被引到了天上。石板路上干干净净,很少有行人,靠江一侧是一排吊脚楼,长长的竹竿撑起了一栋栋木屋,也撑起了一段段往昔的记忆。 路过一个古色古香的院子,进来坐下。主人端来一杯茶,她说茶是从骆崃山上采摘下来的明前茶,专门定制的,泡茶的水也是骆崃山上的山泉水。茶杯是深褐色的柴烧杯,粗犷中透着沧桑,不知沏了多少杯茶了,也不知有多少人喝了这里的茶了,我成了其中的一个。我睡眠不太好,一般下午和晚上不怎么喝茶,出门见人也只是喝菊花茶,可今晚我破例了,一杯又一杯。有袅袅檀香的烘托,有庄重礼仪的引导,这茶更是显得香醇和悠长。能够享受一次这种香醇和悠长,仅仅一晚上睡不睡得着又有什么关系。 过了一会儿,一位古琴师开始弹奏《广陵散》。琴声时如高山流水,时如指叩窗棂,时如金戈铁戟、万马奔腾。时光也迅速向前移动,我来到了魏晋。琴声以一种无法言传的魔力把我带入遥不可及的历史长河中。琴师黑锦加身,上面绣着两条金色的巨龙。他双目微合,腰身挺直,神情庄重而肃穆。烛光将他面部染成了金黄色,和巨龙连在了一起,仿佛要将他燃烧。弹到高潮时,他的嘴唇轻轻地蠕动,仿佛在咀嚼着什么。他在咀嚼嵇康的乐曲还是在咀嚼嵇康的骨气? 此时时刻,我仿佛拥有了霓裳羽衣,被千年以前的琴圣之魂引入九霄轻歌曼舞。我感觉自己是幸福的。 曲散人终,我继续在老街走着。看枯叶拂过流水寺小瀑布,看猫犬在摩崖石刻旁追逐嬉戏。看光阴不声不响顺着屋檐滑落,看斑驳的石墙呼出沉重的叹息。 院子里的其他听众以及我自己,不管过去如何,曾经怎样,在这样的一个晚上都变得简单和透明。我们互相望着,眼睛里有星光闪烁,这星光虽然微弱,但注定会照亮我们今后的道路,即便会多么的漫长多么的无助。这就是白沙古镇的星光,也是我们的星光。 我站在朝天嘴码头向着江对岸望去,我想肯定也有目光,隔着岁月,在遥望着我。 烟雨白沙沱 黄永红(重庆大渡口) 大雨磅礴了一夜 清晨亦不肯放过 搅乱一波初夏江水 分不清黄昏还是黎明 退役的白沙沱大桥 横亘于江面,稳重依旧 即使烟雨朦胧遮住远眺的视线 即使桥已经无法触摸对岸 即使拆迁的龙门架就在身旁 石榴花花开欲燃 铁锹重重地拍向新土 一滴雨水落入 希望,又来了 题白沙朝天嘴码头 刘辉(重庆江津) 张开一张古朴的大嘴 你在高呼什么呢? 喊“楼上请” 还是“圣旨到”! 历经沧桑 沐浴过风雨雷电 也见证了商贾云集 看那直上云霄的石阶 磨出一串串脚印如心形 千百年以后,还听到 你的心跳 你不能不合时宜 也该学几句洋文 招呼那些 来自五湖四海的宾客

责 编 钟 斌 主 编 陈广庆 策 划 胡万俊 重庆晚报夜雨版面赏析

|

本站论坛的文章由网友自行贴上,文责自负,对于网友的帖文本站均未主动予以提供、组织或修改。

本站对网友所发布未经确证的商业宣传信息、广告信息、要约、要约邀请、承诺以及其他文字表述的真实性、准确性、合法性等不作任何担保和确认。

因此本站对于网友发布的信息内容不承担任何责任,网友间的任何交易行为与本站无涉。任何网络媒体或传统媒体如需刊用转帖转载,必须注明来源及其原创作者。特此声明!