重庆晚报+ 焕新再出发丨一句承诺 百年传承 姜家四代人的化石守护图腾

|

转身仍是少年 身处新时代,勇做弄潮儿。如今,在重庆轨道全线网,一声“晚报,你早”,唤醒每个充满希望的清晨。 火锅要红油的,音乐要重庆的,山地间起高楼,爬上阶梯的尽头就是明天,石板路写满时光的诗……这一次,我们要与年轻的轨道族更近,更懂生活。只愿我们永远青春如画,不负年华。 一句承诺 百年传承 姜家四代人的化石守护图腾

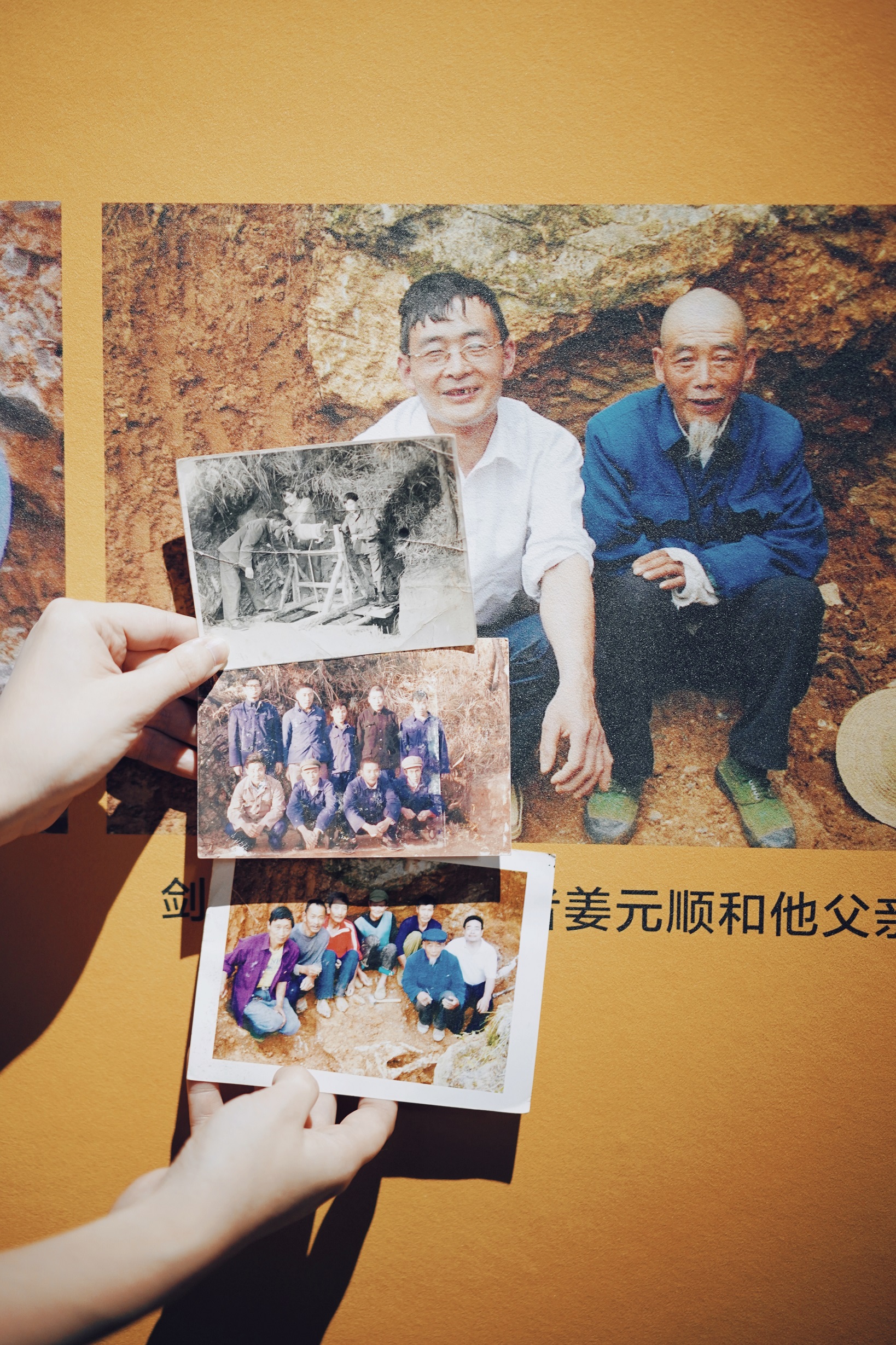

重庆自然资源科普馆内,姜元顺(左)和父亲的照片 在重庆自然资源科普馆的“生命长卷”展厅深处,一张备注着“剑齿象化石发现者姜元顺和他的父亲”的照片,持续吸引着参观者的目光。画面中,父子俩蹲坐在裸露的岩层前,身后是尚未完全出土的东方剑齿象化石轮廓。这个定格于2007年的瞬间,承载着一个家族跨越百年的守护初心。

郑绍华给姜元顺的信件 近日,重庆晚报记者找到了这个家族第四代化石守护人姜玲敏,他讲述起了自己家族从“一句承诺”到“百年守护”的传奇故事。 第一棒:世纪承诺的缘起时刻

姜光灿(曾祖父)与发掘人员的留影 主人公:姜光灿(曾祖父) 技术:从只认识草药的先生,到后来能辨别出化石。 “90后”姜玲敏性格内敛,寡言少语。但说起家族的故事,他瞬间打开了话匣子。 这个故事要从距离重庆中心城区约200公里的万州区新田镇高家村说起。1921年,美国纽约自然历史博物馆派出中亚古生物考察团来到此处考察。机缘巧合下,他们找到了姜玲敏的曾祖父姜光灿作向导。“曾祖父虽然是个农民,但因长期在山间挖草药,是当地出了名的‘活地图’。”姜玲敏说。 在这里,考察团采集到了相当完整的东方剑齿象、虎、犀牛等古生物化石。这批精美、完整的化石震惊了当时的古生物界,并由此拉开了万州区新田镇高家村盐井沟化石百年考古发掘的序幕。 看到这些采集出来的化石标本,姜光灿才知道,原来这些看起来平平无奇的“石头”,竟然是具有科学价值的古脊椎动物化石,它们同文物一样受国家保护。 “‘要好好保护这些化石,它们都是瑰宝’,这是考察队离开前,对曾祖父的嘱托。”姜玲敏说道。 “放心,我一定守好。”姜光灿许诺道。姜光灿那时候不会想到,这句承诺会成为姜家人世代守护的“图腾”。 1934年,我国第一位古脊椎动物学家杨钟健率考古队来到这里考察,同样也是请姜光灿作向导。这期间,杨钟健一行人在姜光灿的引路下,找到了多处极具研究价值的化石出土地。此后,又有国内众多古生物学家先后来到这里,姜光灿一如既往,为他们指路,寻找化石。 “我曾祖父在一次次陪伴科考团的过程中,也越发明白了这些化石的重要意义,对那句承诺也越发看重。”姜玲敏说,那个时期,曾祖父有八个孩子,家里常常揭不开锅,但在最困难的时候,曾祖父也没有动过把化石卖了换钱的心思。 第二棒:父子间的自然传承

姜大伦参与化石发掘工作 主人公:姜大伦(爷爷) 技术:对于化石的走向、种类等了然于心,更是承担起了化石保护区日常巡护及考古队的协助工作。 姜光灿晚年时,把识草药和识化石的本领传给二儿子姜大伦,同时也把保护“化石窝”的任务传下去。 1984年,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的研究员黄万波等人,组成三峡古人类考古队,来到原四川省万县市盐井沟考察。 考古队几番打听,找到了熟悉盐井沟地形的姜家,此时姜光灿已经因病去世,当时姜玲敏的爷爷姜大伦和父亲姜元顺一起接待了考古队。 随后的一个月时间里,考古队一行人吃住都在这。白天,姜大伦、姜元顺为考古队引路,带领他们深入化石的秘境;夜晚,他们和村民们一道,围坐在黄万波身边,聆听他讲述化石、古生物和地理的奥秘。 接下来的几年里,黄万波的考古队又多次重返盐井沟。在与姜大伦一家的相处中,黄万波与他们结下了深厚的友谊,考古结束临走时,黄万波将自己视为宝贝的考古书籍送给了姜家。 第三棒:农民专家的双面人生

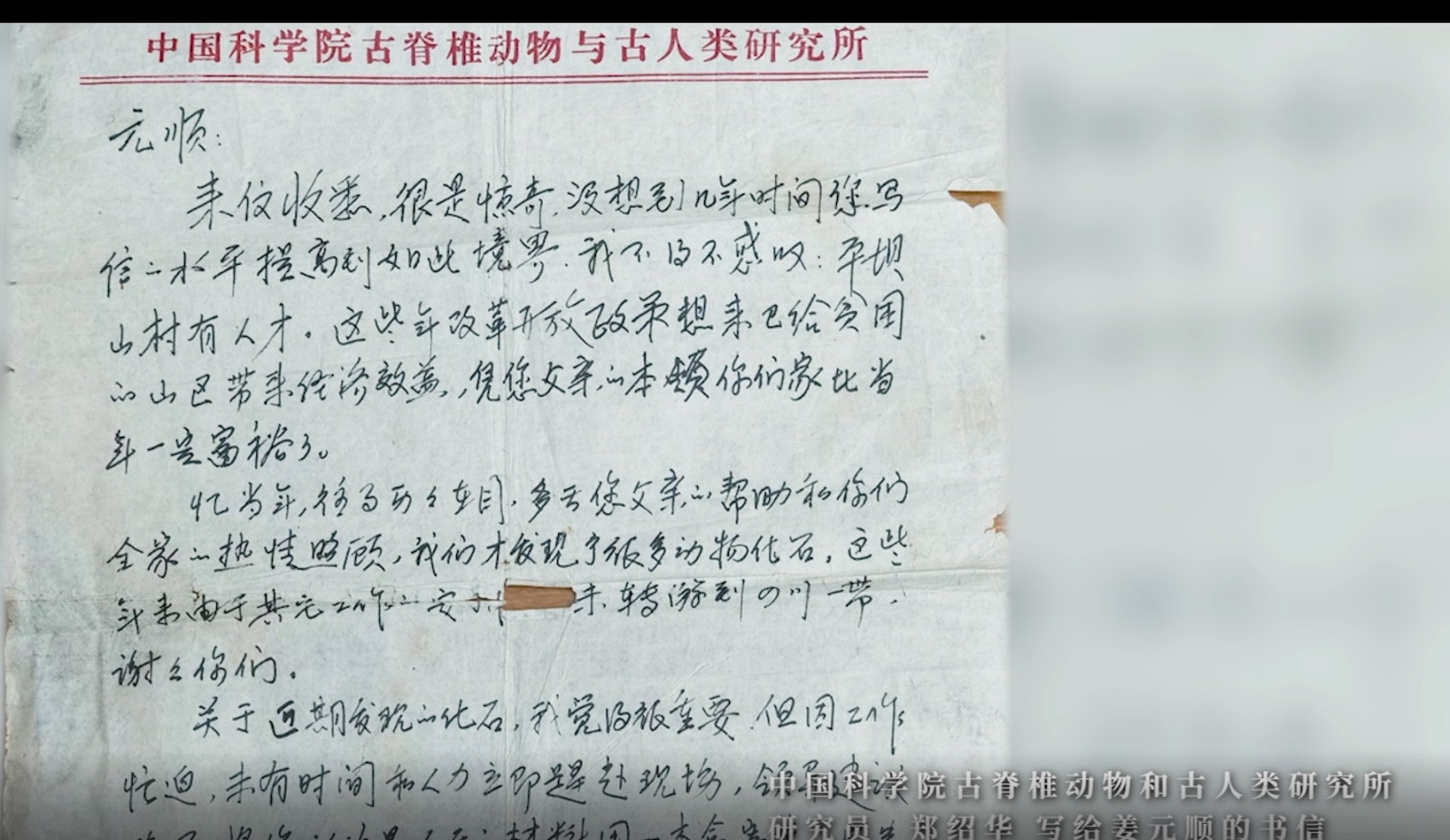

姜元顺 主人公:姜元顺(父亲) 技术:对古生物化石充满热爱,不仅是专家们的“特邀嘉宾”,就连隔壁村的人发现了化石,也都是找他。在全市的三峡古人类文化培训课上,姜元顺是唯一的农民代表。 姜元顺与化石的缘分自小就已开启。姜元顺孩童时期,姜大伦经常带姜元顺去隔壁村的姑姑家串门。一路上,姜元顺就跟在父亲后面,识山形、辨土壤,学技能之余也平添了路途乐趣。 “元顺啊,哪天爸爸走不动了,你可要替我守住这片山。”那时的姜元顺还不懂“守”的重量,只是懵懂地点了点头。 长大成人以后,巡山、守山、护山成为了姜元顺的日常。每晚研读古生物化石资料,则成了姜元顺最大的乐趣所在。 1989年12月14日,当时的中国科学院古脊椎动物和古人类研究所研究员郑绍华在寄给姜元顺的信中写道:“在盐井沟工作期间,多蒙你家及乡亲们的亲切关怀和热情帮助,终生难忘,深表感谢!” 最让姜元顺骄傲的还是2007年。这一年的5月,姜元顺和姜大伦在山林中巡查时,意外发现疑似化石的踪迹,凭借多年的积累,父子俩断定下面大概率有一具化石骨架,并且体型较大,非专业技术人员不能擅自挖掘。 于是,姜元顺立马向相关部门报告此事。在重庆自然博物馆的指导下,万州区文物管理所紧急展开抢救性发掘。然而,连日的大雨让化石面临损坏的风险。在这关键时刻,姜元顺挺身而出,号召村民们一起冒雨抢救。最终,在大家的努力下,一头长6米、高3米的“巨无霸”东方剑齿象化石终于重见天日,这一发现震惊了世界。 现在,这具化石骨架陈列在重庆三峡移民纪念馆,属于镇馆之宝之一。姜元顺和父亲发现东方剑齿象化石的照片,也是因此展陈在了重庆自然资源科普馆。 近几年来,姜元顺协同相关科考单位采集、发掘的物种包含以貘、犀、牛为主的24具高完整度骨架化石,以及大量完整的头骨和头后骨架,如金丝猴、黑熊、大熊猫、猪獾、鬣狗、虎、剑齿象、巨貘、犀牛、斑羚、大额牛及水牛等。其中,龟和蛇化石在盐井沟是首次发现。 “我父亲这一生得到过许多奖状,都是与‘化石保护’相关的。在全市的三峡古人类文化培训课上,我父亲是唯一的农民代表,就连隔壁村的人发现了化石,也都是找他。”姜玲敏的眼神中透露出对父亲的崇拜与思念。 2025年3月,姜元顺因病去世。去世前夕,姜元顺仍挂念着自己的化石“守护”任务。 第四棒:修复室里的时空对话

姜玲敏(左)和父亲姜元顺 主人公:姜玲敏 技术:自幼跟着父辈们耳濡目染,习得许多化石知识。后来,作为职业的化石修复人,他每天的工作就是和同事一起,挨个修复仓库中上万件的化石材料。 “在家族的传承和影响下,我也对化石产生了浓厚的兴趣。”2018年,姜玲敏进入重庆市二零八地质遗迹保护研究院,从事化石修复工作。 姜玲敏表示,作为职业的化石修复人,他每天的工作就是和同事一起,挨个修复仓库中上万件的化石材料,“化石在研究前需经过修复师的精修,剔除岩石部分,让化石露出原貌,这格外考验眼力、手力。” 姜玲敏还颇为感慨地说,从祖辈、父辈的口口相传中,自己自幼学到许多化石知识,如今有幸熟稔地运用于工作中。 “盐井沟出土的化石,很多我都参与了修复,有犀牛,有巨貘……”姜玲敏说,这些通过技术修复的远古动物体态各异,惟妙惟肖,仿佛能听到它们穿越万亿年的低吼。 如今,父辈们的使命结束了,姜玲敏的守护使命还在继续。 记者手记 守护之光 薪火相传 一段跨越世纪的守护承诺,自1921年延续至2025年,在姜家四代人手中传承了104载春秋。这份执着坚守,如同穿越时光隧道的星火,在长江之畔持续闪耀。 万州区新田镇高家村党支部书记、村委会主任陈地中介绍,盐井沟古生物化石群分别在1999年和2009年,被评定为万州区重点文物保护单位和重庆市重点文物保护单位。2009年,重庆市规划和自然资源局还联合万州区文物管理部门,为盐井沟古生物化石群划定了13.36平方公里的保护区范围,划分了核心区与缓冲区。而在盐井沟古生物化石群被纳入“官方保护”前,姜元顺就非常重视文物保护法律法规的宣传。他曾邀请化石专家为村民普及文物保护知识,多次召集村民召开文物保护安全大会,文物保护还纳入了高家村的村规民约…… 令人更加欣慰的是,高家村2800余位村民已凝聚成新的守护矩阵。他们接续着姜家人的使命,让“全民守护”的共识在这片被称为“化石窝”的土地上落地生根。 “重庆属于全国15个古生物化石资源最为丰富的省市,我们馆致力于通过这些化石标本,讲好重庆八亿年的故事。正因为他们的付出,我们才有这么丰富的标本资源,让我们讲好这个故事。”重庆自然资源科普馆的相关负责人告诉我,当初陈列姜元顺和其父的照片有三重深意:一是致敬这个跨越百年的家族守护传奇;二是馆内许多展陈出来的古生物化石,都有姜家四代人参与发掘、保护或修复的轨迹;三是在古生物学界还有许多专业的、民间的专注于化石保护的“重庆力量”,正是他们的接续奋斗,才让我市的化石保护事业取得长足的发展,他们的科学家精神理应被铭记。 重庆晚报-厢遇首席记者 王薇(受访者供图) 编辑:蒋丽霞 校审:李琅 总值班:杨飞 |

本站论坛的文章由网友自行贴上,文责自负,对于网友的帖文本站均未主动予以提供、组织或修改。

本站对网友所发布未经确证的商业宣传信息、广告信息、要约、要约邀请、承诺以及其他文字表述的真实性、准确性、合法性等不作任何担保和确认。

因此本站对于网友发布的信息内容不承担任何责任,网友间的任何交易行为与本站无涉。任何网络媒体或传统媒体如需刊用转帖转载,必须注明来源及其原创作者。特此声明!