夜雨|重庆作家档案——张鉴

|

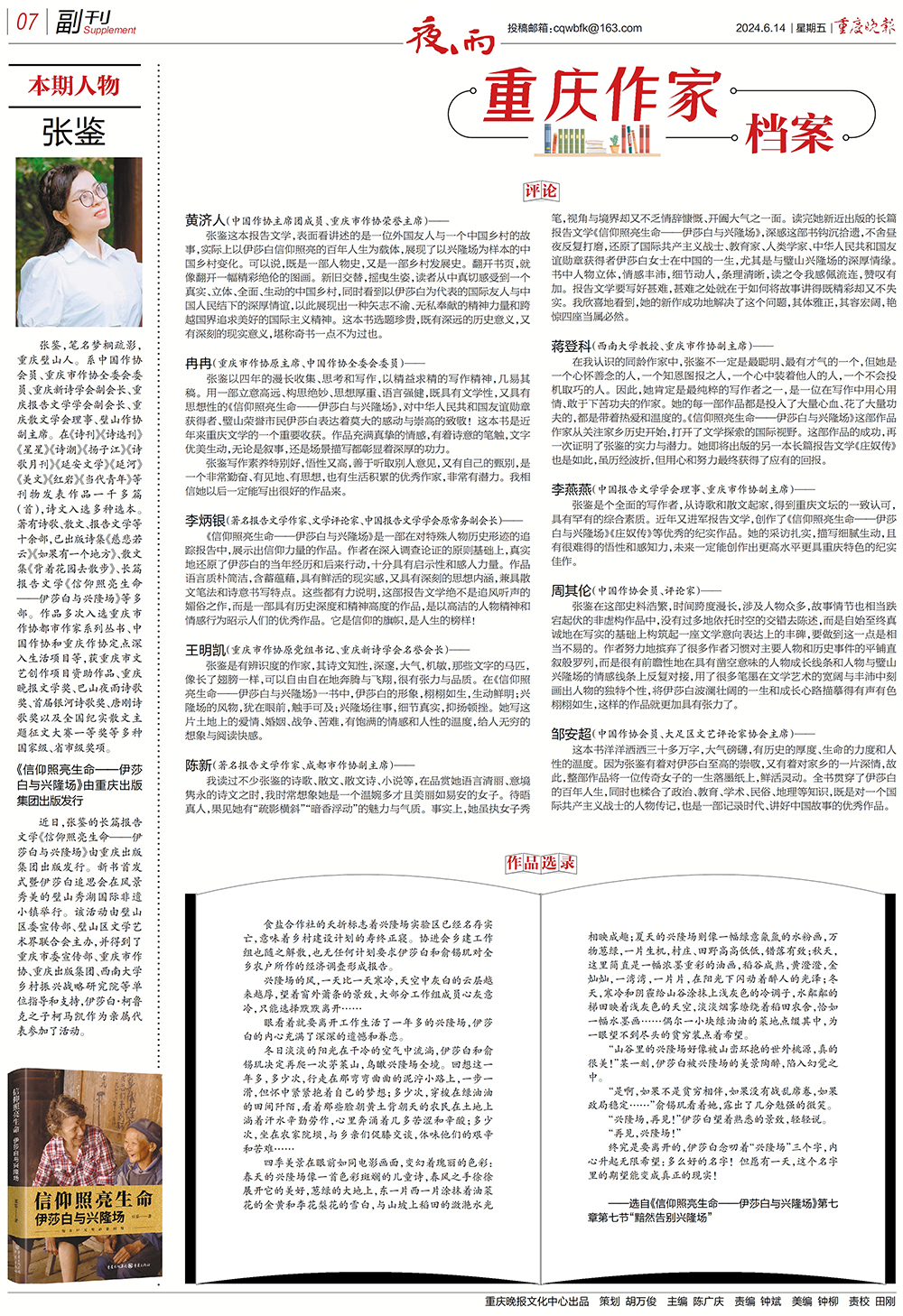

本期人物:张鉴 张鉴,笔名梦桐疏影,重庆璧山人。系中国作协会员、重庆市作协全委会委员、重庆新诗学会副会长、重庆报告文学学会副会长、重庆散文学会理事、璧山作协副主席。在《诗刊》《诗选刊》《星星》《诗潮》《扬子江》《诗歌月刊》《延安文学》《延河》《美文》《红岩》《当代青年》等刊物发表作品一千多篇(首),诗文入选多种选本。著有诗歌、散文、报告文学等十余部,已出版诗集《慈悲若云》《如果有一个地方》、散文集《背着花园去散步》、长篇报告文学《信仰照亮生命——伊莎白与兴隆场》等多部。作品多次入选重庆市作协都市作家系列丛书、中国作协和重庆作协定点深入生活项目等,获重庆市文艺创作项目资助作品、重庆晚报文学奖、巴山夜雨诗歌奖、首届银河诗歌奖、唐刚诗歌奖以及全国纪实散文主题征文大赛一等奖等多种国家级、省市级奖项。 《信仰照亮生命——伊莎白与兴隆场》由重庆出版集团出版发行 近日,张鉴的长篇报告文学《信仰照亮生命——伊莎白与兴隆场》由重庆出版集团出版发行。新书首发式暨伊莎白追思会在风景秀美的璧山秀湖国际非遗小镇举行。该活动由璧山区委宣传部、璧山区文学艺术界联合会主办,并得到了重庆市委宣传部、重庆市作协、重庆出版集团、西南大学乡村振兴战略研究院等单位指导和支持,伊莎白·柯鲁克之子柯马凯作为亲属代表参加了活动。 评论 黄济人(著名作家,原中国作协主席团成员,重庆市作协原主席)—— 张鉴这本报告文学,表面看讲述的是一位外国友人与一个中国乡村的故事,实际上以伊莎白信仰照亮的百年人生为载体,展现了以兴隆场为样本的中国乡村变化。可以说,既是一部人物史,又是一部乡村发展史。翻开书页,就像翻开一幅精彩绝伦的图画。新旧交替,摇曳生姿,读者从中真切感受到一个真实、立体、全面、生动的中国乡村,同时看到以伊莎白为代表的国际友人与中国人民结下的深厚情谊,以此展现出一种矢志不渝、无私奉献的精神力量和跨越国界追求美好的国际主义精神。这本书选题珍贵,既有深远的历史意义,又有深刻的现实意义,堪称奇书一点不为过也。 冉冉(重庆市作协原主席、中国作协全委会委员)—— 张鉴以四年的漫长收集、思考和写作,以精益求精的写作精神,几易其稿。用一部立意高远、构思绝妙、思想厚重、语言强健,既具有文学性,又具有思想性的《信仰照亮生命——伊莎白与兴隆场》,对中华人民共和国友谊勋章获得者、璧山荣誉市民伊莎白表达着莫大的感动与崇高的致敬!这本书是近年来重庆文学的一个重要收获。作品充满真挚的情感,有着诗意的笔触,文字优美生动,无论是叙事,还是场景描写都彰显着深厚的功力。 张鉴写作素养特别好,悟性又高,善于听取别人意见,又有自己的甄别,是一个非常勤奋、有见地、有思想,也有生活积累的优秀作家,非常有潜力。我相信她以后一定能写出很好的作品来。 李炳银(著名报告文学作家、文学评论家、中国报告文学学会原常务副会长)—— 《信仰照亮生命——伊莎白与兴隆场》是一部在对特殊人物历史形迹的追踪报告中,展示出信仰力量的作品。作者在深入调查论证的原则基础上,真实地还原了伊莎白的当年经历和后来行动,十分具有启示性和感人力量。作品语言质朴简洁,含蓄蕴藉,具有鲜活的现实感,又具有深刻的思想内涵,兼具散文笔法和诗意书写特点。这些都有力说明,这部报告文学绝不是追风听声的媚俗之作,而是一部具有历史深度和精神高度的作品,是以高洁的人物精神和情感行为昭示人们的优秀作品。它是信仰的旗帜,是人生的榜样! 王明凯(重庆市作协原党组书记、重庆新诗学会名誉会长)—— 张鉴是有辨识度的作家,其诗文知性,深邃,大气,机敏,那些文字的马匹,像长了翅膀一样,可以自由自在地奔腾与飞翔,很有张力与品质。在《信仰照亮生命——伊莎白与兴隆场》一书中,伊莎白的形象,栩栩如生,生动鲜明;兴隆场的风物,犹在眼前,触手可及;兴隆场往事,细节真实,抑扬顿挫。她写这片土地上的爱情、婚姻、战争、苦难,有饱满的情感和人性的温度,给人无穷的想象与阅读快感。 陈新(著名报告文学作家、成都市作协副主席)—— 我读过不少张鉴的诗歌、散文、散文诗、小说等,在品赏她语言清丽、意境隽永的诗文之时,我时常想象她是一个温婉多才且美丽如易安的女子。待晤真人,果见她有“疏影横斜”“暗香浮动”的魅力与气质。事实上,她虽执女子秀笔,视角与境界却又不乏情辞慷慨、开阖大气之一面。读完她新近出版的长篇报告文学《信仰照亮生命——伊莎白与兴隆场》,深感这部书钩沉拾遗,不舍昼夜反复打磨,还原了国际共产主义战士、教育家、人类学家、中华人民共和国友谊勋章获得者伊莎白女士在中国的一生,尤其是与璧山兴隆场的深厚情缘。书中人物立体,情感丰沛,细节动人,条理清晰,读之令我感佩流连,赞叹有加。报告文学要写好甚难,甚难之处就在于如何将故事讲得既精彩却又不失实。我欣喜地看到,她的新作成功地解决了这个问题,其体雅正,其容宏阔,艳惊四座当属必然。 蒋登科(西南大学教授、重庆市作协副主席)—— 在我认识的同龄作家中,张鉴不一定是最聪明、最有才气的一个,但她是一个心怀善念的人,一个知恩图报之人,一个心中装着他人的人,一个不会投机取巧的人。因此,她肯定是最纯粹的写作者之一,是一位在写作中用心用情、敢于下苦功夫的作家。她的每一部作品都是投入了大量心血、花了大量功夫的,都是带着热爱和温度的。《信仰照亮生命——伊莎白与兴隆场》这部作品作家从关注家乡历史开始,打开了文学探索的国际视野。这部作品的成功,再一次证明了张鉴的实力与潜力。她即将出版的另一本长篇报告文学《庄奴传》也是如此,虽历经波折,但用心和努力最终获得了应有的回报。 李燕燕(中国报告文学学会理事、重庆市作协副主席)—— 张鉴是个全面的写作者,从诗歌和散文起家,得到重庆文坛的一致认可,具有罕有的综合素质。近年又进军报告文学,创作了《信仰照亮生命——伊莎白与兴隆场》《庄奴传》等优秀的纪实作品。她的采访扎实,描写细腻生动,且有很难得的悟性和感知力,未来一定能创作出更高水平更具重庆特色的纪实佳作。 周其伦(中国作协会员、评论家)—— 张鉴在这部史料浩繁,时间跨度漫长,涉及人物众多,故事情节也相当跌宕起伏的非虚构作品中,没有过多地依托时空的交错去陈述,而是自始至终真诚地在写实的基础上构筑起一座文学意向表达上的丰碑,要做到这一点是相当不易的。作者努力地摈弃了很多作者习惯对主要人物和历史事件的平铺直叙般罗列,而是很有前瞻性地在具有凿空意味的人物成长线条和人物与璧山兴隆场的情感线条上反复对接,用了很多笔墨在文学艺术的宽阔与丰沛中刻画出人物的独特个性,将伊莎白波澜壮阔的一生和成长心路描摹得有声有色栩栩如生,这样的作品就更加具有张力了。 邹安超(中国作协会员、大足区文艺评论家协会主席)—— 这本书洋洋洒洒三十多万字,大气磅礴,有历史的厚度、生命的力度和人性的温度。因为张鉴有着对伊莎白至高的崇敬,又有着对家乡的一片深情,故此,整部作品将一位传奇女子的一生落墨纸上,鲜活灵动。全书贯穿了伊莎白的百年人生,同时也糅合了政治、教育、学术、民俗、地理等知识,既是对一个国际共产主义战士的人物传记,也是一部记录时代、讲好中国故事的优秀作品。 作品选录 食盐合作社的夭折标志着兴隆场实验区已经名存实亡,意味着乡村建设计划的寿终正寝。协进会乡建工作组也随之解散,也无任何计划要求伊莎白和俞锡玑对全乡农户所作的经济调查形成报告。 兴隆场的风,一天比一天寒冷,天空中灰白的云层越来越厚,望着窗外萧条的景致,大部分工作组成员心灰意冷,只能选择默默离开…… 眼看着就要离开工作生活了一年多的兴隆场,伊莎白的内心充满了深深的遗憾和眷恋。 冬日淡淡的阳光在干冷的空气中流淌,伊莎白和俞锡玑决定再爬一次茅莱山,鸟瞰兴隆场全境。回想这一年多,多少次,行走在那弯弯曲曲的泥泞小路上,一步一滑,但怀中紧紧抱着自己的梦想;多少次,穿梭在绿油油的田间阡陌,看着那些脸朝黄土背朝天的农民在土地上淌着汗水辛勤劳作,心里奔涌着几多苦涩和辛酸;多少次,坐在农家院坝,与乡亲们促膝交谈,体味他们的艰辛和苦难…… 四季美景在眼前如同电影画面,变幻着瑰丽的色彩:春天的兴隆场像一首色彩斑斓的儿童诗,春风之手徐徐展开它的美好,葱绿的大地上,东一片西一片涂抹着油菜花的金黄和李花梨花的雪白,与山坡上稻田的潋滟水光相映成趣;夏天的兴隆场则像一幅绿意氤氲的水粉画,万物葱绿,一片生机,村庄、田野高高低低,错落有致;秋天,这里简直是一幅浓墨重彩的油画,稻谷成熟,黄澄澄,金灿灿,一湾湾,一片片,在阳光下闪动着醉人的光泽;冬天,寒冷和阴霾给山谷涂抹上浅灰色的冷调子,水粼粼的梯田映着浅灰色的天空,淡淡烟雾缭绕着稻田农舍,恰如一幅水墨画……偶尔一小块绿油油的菜地点缀其中,为一眼望不到尽头的贫穷装点着希望。 “山谷里的兴隆场好像被山峦环抱的世外桃源,真的很美!”某一刻,伊莎白被兴隆场的美景陶醉,陷入幻觉之中。 “是啊,如果不是贫穷相伴,如果没有战乱席卷,如果政局稳定……”俞锡玑看着她,露出了几分勉强的微笑。 “兴隆场,再见!”伊莎白望着熟悉的景致,轻轻说。 “再见,兴隆场!” 终究是要离开的,伊莎白念叨着“兴隆场”三个字,内心升起无限希望:多么好的名字!但愿有一天,这个名字里的期望能变成真正的现实! ——选自《信仰照亮生命——伊莎白与兴隆场》第七章第七节“黯然告别兴隆场” 责 编 钟 斌 主 编 陈广庆 策 划 胡万俊 重庆晚报夜雨版面赏析

|

本站论坛的文章由网友自行贴上,文责自负,对于网友的帖文本站均未主动予以提供、组织或修改。

本站对网友所发布未经确证的商业宣传信息、广告信息、要约、要约邀请、承诺以及其他文字表述的真实性、准确性、合法性等不作任何担保和确认。

因此本站对于网友发布的信息内容不承担任何责任,网友间的任何交易行为与本站无涉。任何网络媒体或传统媒体如需刊用转帖转载,必须注明来源及其原创作者。特此声明!