夜雨|赖永亮:南瓜粥里的暖

|

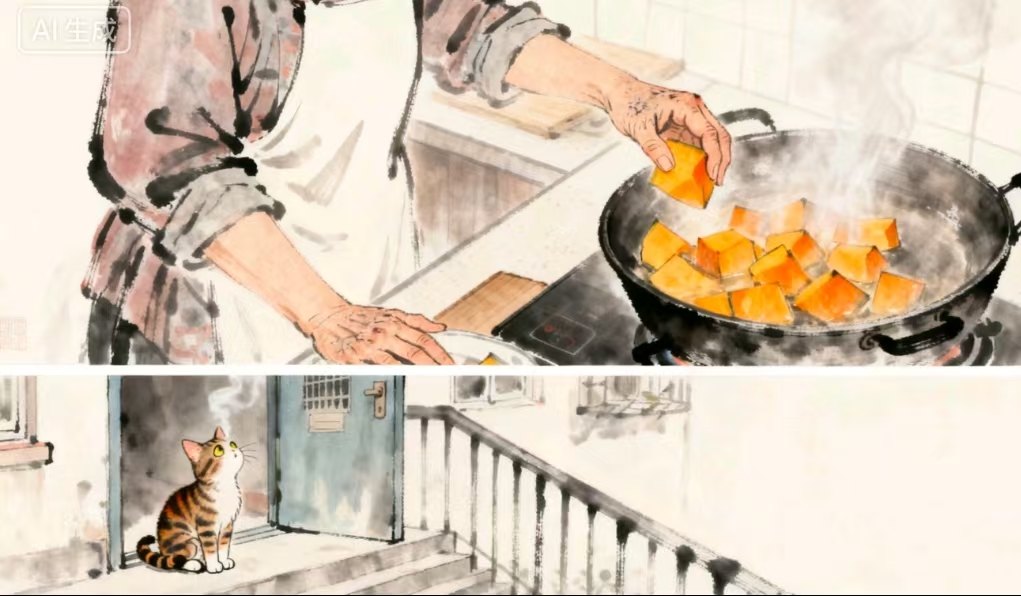

南瓜粥里的暖文/赖永亮母亲教我熬南瓜粥,头一桩事就是挑瓜。她那带着茧子的指节,总是挨个拍拍那些裹着厚厚白霜的南瓜,就像拍自家熟睡的孩子一样。“瞧见没?”她笃定地说:“这霜,是秋天给南瓜捂的被子,捂得越严实,瓤子就越甜。”她的目光扫过那些疙疙瘩瘩的瓜皮,像是在点数自家孩子。道理很简朴,这是我第一次真切摸到土地带来的那份实在的温热。 刚开始接触这硬家伙,老让我很苦恼,一刀砍下去,“咚”的一声闷响,刀刃就啃出个白印子,震得我手心发麻。母亲笑嘻嘻地抢过刀:“傻孩子,不能蛮干,要顺着它的劲儿。”她手腕轻轻一抖,刀锋斜斜探进瓜蒂旁边的缝隙,“咔嚓”“咔嚓”几声脆响,南瓜就乖巧地咧开嘴,露出里面金灿灿的瓤,湿漉漉的南瓜籽粘在瓜肉上。锅里的米早就在沸水里咕嘟咕嘟地开了花,白汽腾腾,把瓜块扔进去,就老实了。母亲拿着长柄木勺守在灶边,轻手轻脚撇掉浮起来的白沫。等米粒和南瓜都烂熟,那股甜丝丝的味道就慢慢从锅盖缝里钻出来,在厨房里飘荡,暖融融地罩住人。 这灶上的暖和气儿,不知怎么,就飘到了门外。

那段时间,母亲总是端着个搪瓷碗下楼,一碗粥,轻轻放在门卫室的小窗台上。我问母亲怎么了?母亲说,门卫老张告诉她的,有一只流浪的狸花猫,每天傍晚就会出来,很瘦,能看到肋骨支棱着。母亲只是说:“猫也会冷的,喝了这碗热粥,这份温暖能维持到开春。” 那猫当真成了常客。老张说,刚开始的几天,它躲得很远,在冬青丛后面藏着,脑袋探出来,死死地盯着那个碗,好像在琢磨人的心思。实在是忍不住那份热气的诱惑,才慢悠悠地蹭过来,低着头,小心地舔。没过几天,它早早蹲在门卫室外冰凉的台阶上,灰扑扑的一团,尾巴绕着爪子,成了暮色里一道熟悉的风景。我有次撞见它正在埋头喝粥,小家伙喉咙里“呼噜呼噜”响着,声音不大,却透着股舒服劲儿。它把脸埋进碗里,小小的身体缩着,吃着吃着才慢慢舒展开来,好像安稳地拢住了一小块温暖的地方。 母亲那句“暖到来年开春”,像寒冬里喝了碗热粥,哪里是胃暖和?早就在血液里沉甸甸地焐到骨头缝里去了。记得小时候,有个寒冬,我生病发烧,天地一片黑暗,母亲守着我熬了浓浓的南瓜粥,一勺一勺喂进我的嘴里。外面呼呼的北风在光秃秃的树枝间穿梭着,而甜甜的粥味却弥漫在整个屋子中。母亲轻哼着走调的摇篮曲,在怀里搂着我,好像不只是搂着一个病怏怏的孩子,还搂着窗外瑟缩的冬天。粥喝到嘴里烫烫的,像是身上盖着一层热水袋一样,手足不再冰冷了。昏昏沉沉之间就觉得身体又有了力气,即使再怎么刮风下雨也不怕冷了。母亲轻轻哼唱着摇篮曲的声音还有这碗热粥的温度在我心里生了根,一辈子都不会忘掉。 现在,我也能在寒冬熬上一大锅金灿灿的南瓜粥,锅里咕嘟咕嘟地冒着泡,我学着母亲的样子慢慢地把上面的沫子撇掉。窗外的寒意一天比一天浓,霜气也重起来。郑板桥说得对,“寒天啜得一碗粥,胜却重裘缠裹身”,一碗普通的热粥捧在手里,竟然能暖和得这么厚实,不但暖和我自己,还能伸出手去,轻轻地焐一焐这个世界上无处落脚的寒凉。 母亲当年拍着瓜皮说的“秋被”,原来不只是盖着南瓜。她心头的暖捂热了,就化成了这一碗粥;粥的暖和气儿散开去,无声无息地,给这冷飕飕的人间,也悄悄添了点暖意。 (作者系荣昌区作家协会副主席) 编 辑:杨雪 美 编:钟柳 校审:罗再芳 主 编:陈广庆 策 划:胡万俊 总值班:周圆 重庆晚报夜雨版面赏析

|

本站论坛的文章由网友自行贴上,文责自负,对于网友的帖文本站均未主动予以提供、组织或修改。

本站对网友所发布未经确证的商业宣传信息、广告信息、要约、要约邀请、承诺以及其他文字表述的真实性、准确性、合法性等不作任何担保和确认。

因此本站对于网友发布的信息内容不承担任何责任,网友间的任何交易行为与本站无涉。任何网络媒体或传统媒体如需刊用转帖转载,必须注明来源及其原创作者。特此声明!